Звонок раздался поздно вечером, когда в доме уже …

Вступление

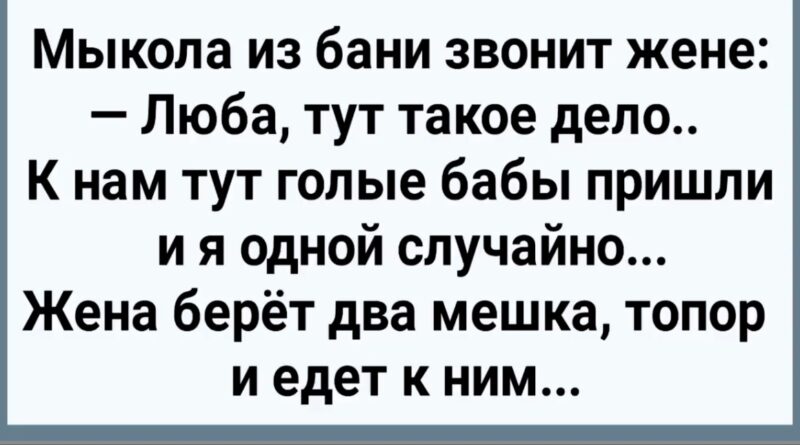

Звонок раздался поздно вечером, когда в доме уже погас свет, а за окнами медленно кружил редкий, ленивый снег. Люба сидела на кухне одна, перед давно остывшей чашкой чая, и смотрела в темноту, будто пыталась разглядеть там ответы на вопросы, которые не решалась произнести вслух.

Телефон зазвонил резко, тревожно — так обычно звонят плохие новости.

— Люба… тут такое дело… — голос Мыколы звучал глухо, будто он говорил из-под земли или сквозь воду.

Она сразу поняла: он пьян. Не сильно — хуже. В том состоянии, когда человек ещё может говорить, но уже не может думать.

— Мы в бане… с ребятами… И тут… ну… бабы пришли. Голые. Я одной случайно…

Он не договорил. Но Люба и не нуждалась в продолжении.

Тишина в трубке стала густой, тяжёлой. В ней уместились годы их брака, ссоры, примирения, недосказанности, его вечные «да это ничего не значит» и её молчаливые попытки верить.

Она медленно положила телефон на стол.

Потом встала.

Открыла кладовку.

Достала два старых мешка из-под картошки.

И топор.

Не потому что хотела крови. А потому что внутри неё в тот момент что-то окончательно умерло — и нужно было куда-то деть эту тяжесть.

Развитие

Когда Люба вышла на улицу, мороз обжёг лицо, но она почти не чувствовала холода. Снег скрипел под валенками, луна висела низко, будто тоже смотрела на неё с немым вопросом.

Дорога к бане шла через поле. То самое поле, где двадцать лет назад Мыкола впервые взял её за руку. Тогда он был худой, смешной, с вихром на макушке и глазами, полными надежд. Он обещал ей дом, детей, спокойную жизнь.

Дом был.

Дети выросли и уехали.

А спокойная жизнь… растворилась где-то между его «я устал» и её «потерпи».

С каждым шагом в памяти всплывали мелочи, которые она раньше гнала прочь: как он стал позже возвращаться домой, как начал чаще смеяться не с ней, а с кем-то по телефону, как перестал смотреть ей в глаза.

Она несла мешки в одной руке, топор — в другой. И думала не о женщинах в бане.

Она думала о себе.

О той девушке, которая когда-то верила, что любовь — это навсегда. Что если терпеть, прощать и молчать, всё обязательно наладится.

Баня стояла на краю деревни, у реки. Из трубы валил густой пар, в окнах плясал жёлтый свет, слышались мужские голоса и хриплый смех. Музыка играла с перебоями, словно и ей было неловко находиться там.

Люба остановилась у двери.

Внутри было жарко, влажно, пахло веником, пивом и дешёвыми духами. Смех стих, когда она вошла. Мужчины замерли, кто с кружкой, кто с полотенцем через плечо.

Мыкола сидел на лавке, красный, распаренный, с виноватой полуулыбкой человека, который ещё надеется, что всё можно свести к шутке.

Рядом действительно были женщины. Молодые, шумные, с размазанной тушью и наигранной развязностью. Они перестали смеяться, когда увидели Любу. В её лице не было истерики — только усталость. Такая глубокая, что от неё становилось неловко.

— Люба… ты чего… — начал Мыкола, поднимаясь.

Она поставила мешки на пол.

Аккуратно прислонила топор к стене.

И сказала тихо, почти спокойно:

— Собирайся.

Он заморгал.

— Домой?

— Нет, Мыкола. Из моей жизни.

Слова прозвучали без крика, без слёз. Именно поэтому они ударили сильнее.

Мужчины отвели глаза. Женщины отвернулись. Музыка в телефоне у кого-то тихо захрипела и выключилась.

Мыкола смотрел на неё так, будто впервые видел. Будто только сейчас понял, что перед ним не привычная, терпеливая жена, а человек, который больше не может нести чужую слабость на своих плечах.

— Люба, ну я ж… это… глупость… — пробормотал он.

Она покачала головой.

— Глупость — это когда кружку разбил. А это — выбор.

Тишина стала невыносимой.

Она подошла к лавке, взяла его одежду, сложила в мешок. Второй мешок протянула ему.

— Туда всё остальное. Что твоё — заберёшь завтра. Не твоё — оставь.

В её движениях не было злости. Только какая-то страшная окончательность.

Одна из женщин неловко прикрылась полотенцем и тихо вышла. За ней — другая. Мужчины начали одеваться, бормоча что-то невнятное, будто это они были виноваты больше всех.

Через несколько минут баня опустела.

Остались только Люба и Мыкола.

Пар медленно рассеивался, капли воды стекали по стенам, как будто сама баня плакала за них обоих.

— Я ж тебя люблю, Люба… — сказал он хрипло.

Она посмотрела на него долго.

— Любовь — это когда бережёшь. А не когда звонишь из бани и не можешь договорить, с кем именно ты «случайно».

Он опустился на лавку, закрыл лицо руками. Впервые за много лет он выглядел не большим и шумным, а маленьким и потерянным.

Но Люба уже прошла ту точку, где женское сердце бросается спасать.

Она взяла мешки.

Топор так и остался стоять у стены — ненужный, как угроза, которая так и не стала делом.

— Куда я пойду?.. — глухо спросил он.

Она остановилась у двери.

— Туда, где тебе будет так же пусто, как мне было рядом с тобой.

И вышла в холодную ночь.

Дома она долго сидела на кухне, не раздеваясь. Часы тикали слишком громко. Холод из прихожей медленно полз по полу.

Она ждала, что придёт боль. Слёзы. Истерика.

Но пришла только тишина.

Та самая тишина, в которой больше не нужно оправдываться перед собой.

Под утро Люба встала, заварила свежий чай и впервые за много лет открыла окно настежь. Морозный воздух ворвался в дом, обжёг лёгкие, но вместе с ним пришло странное ощущение — будто стены стали шире.

Будто жизнь, которую она считала законченной, вдруг тихо постучала в дверь.

Мыкола ночевал у соседа. Потом у другого. Потом в пустом домике своей покойной матери. Деревня всё знала, но никто не смеялся. Почему-то в этой истории не было ничего смешного.

Он ходил с опущенной головой, пытался поговорить с Любой, но она отвечала коротко и вежливо, как чужому человеку.

Самым страшным для него было не одиночество.

А то, что она больше не плакала.

Заключение

Весна пришла неожиданно рано. Снег сошёл быстро, обнажив чёрную землю, прошлогоднюю траву и старые тропинки, которые зимой казались исчезнувшими.

Люба перекрасила кухню в светлый цвет. Выбросила треснувшую посуду. Переставила мебель. Мелочи, на которые раньше не было ни сил, ни желания.

Однажды она поймала своё отражение в окне и не сразу узнала себя. Лицо стало строже, но взгляд — спокойнее.

Боль никуда не делась. Просто перестала быть центром её мира.

О Мыколе она больше не говорила. И не спрашивала. Он стал частью прошлого — тяжёлой, но пережитой главой.

Иногда по вечерам она выходила на крыльцо, садилась на ступеньки и смотрела, как солнце медленно тонет за лесом. В этих закатах больше не было ожидания. Только тихое принятие.

Жизнь не вернула ей молодость.

Не стёрла воспоминания.

Не сделала её снова доверчивой.

Но она вернула ей саму себя.

И этого оказалось достаточно.