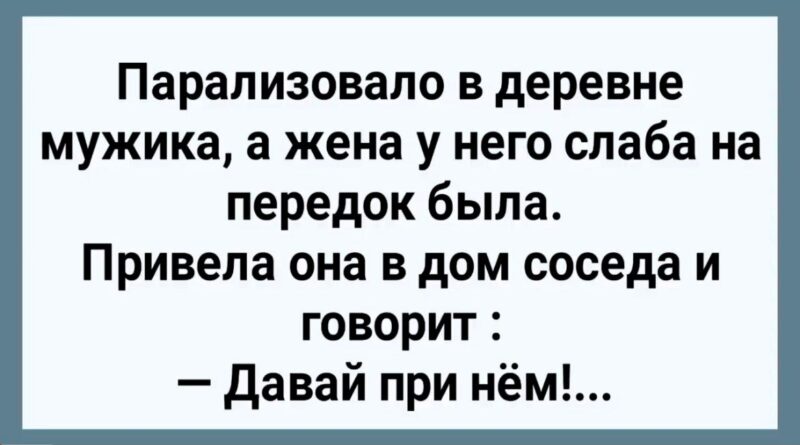

Парализовало в деревне мужика.

Прямо на сенокосе прихватило — упал, глаза открыты, а тело не слушается. Пока «скорая» доехала, пока туда-сюда — позвоночник, сказали, перебило. С тех пор лежал он, Фёдор, как бревно: ни встать, ни повернуться, только глаза живые да губы иногда шевелятся.

Дом у них был старый, ещё от родителей, низкий, с перекошенным крыльцом. Печь трескалась, полы скрипели, а за окнами — поле да лес, будто мир сузился до этого пятачка земли. Жена его, Мария, поначалу бегала, суетилась: то воду подаст, то подушку поправит, то врача ждёт, как спасения. А потом… потом всё пошло по-другому.

Мария всегда была женщина видная. В деревне таких сразу замечают. Не злая, нет. Но слабая — на внимание, на ласку, на чужой взгляд. Фёдор раньше этого не замечал или не хотел замечать. Работал много, пил по праздникам, молчал чаще, чем говорил. А теперь — лежал и молчал всегда.

Сосед их, Пётр, жил через двор. Мужик вдовый, руки золотые, язык подвешен. Сначала заходил помогать: дров принести, крышу подлатать, Фёдора на бок повернуть — тяжёлый ведь. Потом стал задерживаться. Садился на табурет, пил чай, шутил. Мария смеялась — давно так не смеялась.

Фёдор всё видел. Слышал. Запоминал.

Однажды вечером, когда солнце уже село, а лампа под потолком горела тускло, Мария вдруг сказала тихо, будто сама себе:

— Я живая ещё… мне ж не сорок лет на печи умирать.

Пётр молчал. Фёдор смотрел в потолок.

А потом она сказала то, от чего в доме стало холодно:

— Давай при нём.

Пётр дёрнулся, будто его ударили.

— Ты чего, Маш…

— А что? — перебила она. — Он всё равно ничего не может. Лежит. Смотрит. Пусть знает, что я не покойница.

Фёдор попытался закричать. Не получилось. Только хрип вырвался, слабый, унизительный. Мария даже не посмотрела на него. Пётр смотрел — и стыд, и желание, и страх мешались в глазах.

— Я… я не так, — пробормотал он.

— Тогда уходи, — сказала Мария спокойно. — Или оставайся.

Он остался.

Фёдор не закрыл глаза. Не смог. Он смотрел в стену, где тень от лампы дрожала, как живая. Слёзы текли сами, без спроса. В ту ночь в нём что-то умерло окончательно — не тело, нет. Гораздо глубже.

С тех пор Пётр стал приходить чаще. Не всегда, не нагло. Иногда — будто ничего и не было. Иногда — когда Фёдор просыпался ночью от шагов и шёпота. Мария больше не стеснялась. Она будто мстила — за годы молчания, за грубость, за жизнь, которая прошла мимо.

Но деревня — она всё видит. Всё знает. Шептаться начали быстро. Кто-то осуждал, кто-то хихикал, кто-то говорил: «А что ей делать?» Только Фёдор молчал. И копил.

Прошёл год.

Однажды ночью у Фёдора свело руку. Сначала чуть-чуть — палец дёрнулся. Он замер, не веря. Потом ещё. К утру он смог пошевелить кистью. Никому не сказал. Ни врачу, ни жене. Он ждал.

Недели шли. Он учился двигаться снова — по миллиметру, по боли, по ночам. Учился молча. Мария была занята собой. Пётр приходил всё реже — ему стало тяжело, неловко, да и новая женщина в соседней деревне появилась.

А потом случилось то, чего никто не ждал.

Зимой, в лютый мороз, Мария с Петром выпили. Смех, крики, печь топится. Фёдор лежит, как всегда. И вдруг — он сел.

Просто сел на кровати.

Мария побледнела так, будто увидела покойника.

— Федя?.. — прошептала она.

Он посмотрел на неё. Долго. Спокойно.

— Давай при мне, — сказал он хрипло. — Теперь ты.

Пётр выбежал из дома, забыв шапку.

Мария упала на колени. Плакала, кричала, просила. А Фёдор смотрел — и не чувствовал ни радости, ни злости. Только пустоту.

Весной он уехал. В город. Реабилитация, новая жизнь. Мария осталась одна. В доме, где стены всё помнили.

А в деревне потом ещё долго говорили:

не каждый паралич — в теле.

И не каждый встаёт — прощая.

После его отъезда деревня будто выдохнула — но ненадолго. Такие истории не заканчиваются, когда человек уезжает. Они просто меняют форму.

Мария сначала ходила, как тень. Люди здоровались — она не слышала. Смотрели — она не видела. Дом стал слишком большим, слишком пустым. Печь остывала быстро, дрова лежали нетронутые. По ночам ей чудилось, что Фёдор всё ещё там — в той комнате, где скрипела кровать, где он молчал годами. Она ловила себя на том, что говорит вслух, оправдывается, объясняет — а ответом была тишина.

Пётр больше не приходил. Один раз встретились у магазина. Он опустил глаза, пробормотал что-то невнятное и ушёл. Вдова из соседней деревни оказалась разговорчивой, но пустой — не такой, как запретное, украденное. Он пил чаще, чем раньше. Деревня это тоже заметила.

А Фёдор тем временем учился жить заново.

Город встретил его равнодушно. Никому не было дела до того, кем он был и что с ним случилось. Это оказалось неожиданно… и спасительно. Реабилитация была адской. Боль — настоящей, злой. Иногда он падал. Иногда плакал — впервые за много лет. Но каждый шаг был его. Не из жалости. Не потому что «так надо». А потому что он хотел доказать — прежде всего себе — что его не сломали до конца.

По ночам ему снилась деревня. Не Мария — дом. Стены. Потолок. Лампа. И чувство, будто он снова не может пошевелиться. Он просыпался в холодном поту, сжимал пальцы, шевелил ногами — проверял, жив ли. Жив.

Прошёл год.

Он начал ходить без палки. Устроился сторожем — работа тихая, ночная. Впервые за долгое время тишина не давила. Она была честной. Иногда он ловил себя на странной мысли: если бы всё случилось иначе, он, может, так и прожил бы — грубым, молчаливым, не глядя на женщину рядом. Болезнь не сделала его лучше. Предательство — тоже. Но они сделали его другим.

В деревне тем временем Мария начала пить. Сначала по вечерам — «чтоб уснуть». Потом с утра — «чтоб не помнить». Соседи отвернулись. Те же самые, что шептались и заглядывали в окна, теперь говорили строго: «Сама виновата». Она пыталась оправдываться, потом перестала. Однажды зимой её нашли в доме — живая, но будто пустая внутри. Печь не топилась, окна заиндевели.

— А если бы он не встал… — шептала она врачу. — Если бы он так и лежал… разве я была бы чудовищем?

Ей никто не ответил.

Весной Фёдор всё же вернулся в деревню. Ненадолго — за документами, за тем, что осталось. Он шёл по знакомой дороге, и каждый шаг отдавался где-то глубоко внутри. Дом стоял всё так же — покосившийся, уставший. Мария увидела его из окна и вышла. Они долго молчали.

— Я думала, ты не придёшь, — сказала она наконец.

— Я тоже так думал, — ответил он.

Она хотела сказать что-то ещё — извиниться, объяснить, обвинить. Но слова рассыпались. Он смотрел на неё и вдруг понял: мести не будет. Не потому что он простил. А потому что всё уже случилось.

— Я уезжаю навсегда, — сказал он. — Дом можешь продать. Или сжечь. Мне всё равно.

Она кивнула. Плакать не стала.

Когда он уходил, Мария вдруг сказала ему вслед:

— Ты знаешь… я ведь тогда не тебя хотела унизить. Я себя.

Он остановился. Но не обернулся.

— Получилось, — сказал он тихо и пошёл дальше.

Потом в деревне ещё долго вспоминали эту историю. Каждый — по-своему. Кто как страшилку. Кто как оправдание. А кто — как предупреждение.

Потому что иногда человек лежит неподвижно —

а видит больше всех.

И иногда тот, кто кажется самым слабым,

встаёт последним —

но навсегда.

Прошли годы.

Истории в деревне живут дольше людей. Их передают вполголоса, при случае, будто между прочим, но каждый раз с новым оттенком. Про Фёдора и Марию говорили по-разному. Молодёжь — со смешком. Старики — с тяжёлым вздохом. А те, кто жил тогда рядом, старались не вспоминать вовсе. Слишком уж неудобная была правда.

Фёдор в город так и не вернулся насовсем. Он обосновался в небольшом посёлке — не деревня и не город, что-то среднее. Снимал комнату, работал, жил тихо. Иногда люди замечали его хромоту и спрашивали. Он отвечал коротко:

— Было дело. Прошло.

Женщин он долго не подпускал близко. Не из злобы — из осторожности. В нём появилось новое чувство: он стал слышать тишину между словами, улавливать фальшь, чувствовать, когда человек рядом — по-настоящему, а когда просто заполняет пустоту. Однажды он поймал себя на мысли, что благодарен той неподвижности. Не за боль. За время. За то, что тогда, лёжа и не имея права голоса, он впервые начал думать.

Мария же постепенно исчезала — не физически, а как будто стиралась. Дом продала. Уехала к дальней родственнице. Работала где придётся. Иногда писала Фёдору — короткие письма, без просьб, без упрёков. Просто строки. Он не отвечал. Но и не выбрасывал.

Однажды, уже осенью, ему позвонили.

— Это Мария… — голос был чужой, усталый. — Я не за тем, чтобы что-то вернуть. Я просто… хотела сказать: ты тогда выжил. А я — нет.

Он долго молчал. Потом сказал:

— Мы оба выжили. Просто по-разному.

После этого звонка он впервые за много лет поехал в ту деревню. Не к дому — его давно не было. На кладбище. К могиле матери. Он стоял, опираясь на трость, и чувствовал, как земля под ногами твёрдая. Настоящая. Не та, что уходит из-под тебя.

На обратном пути он зашёл в магазин. Продавщица посмотрела внимательно, узнала.

— Говорят, ты тогда… — начала она и осеклась.

— Встал, — закончил он за неё. — Да.

Она кивнула, будто поставила галочку в каком-то внутреннем списке.

Когда он уходил, у двери стоял мальчишка лет десяти. Смотрел с любопытством.

— Дядь, а правда, что вы лежали и всё видели? — спросил он прямо.

Фёдор улыбнулся — впервые за долгое время.

— Правда, — сказал он. — И знаешь, что самое страшное?

— Что?

— Что иногда, когда не можешь пошевелиться, ты видишь себя настоящего. И не всегда тебе это нравится.

Мальчишка задумался. А Фёдор вышел на улицу и глубоко вдохнул холодный воздух.

Он больше не был тем человеком, которого когда-то унизили.

И не был тем, кто хотел бы отомстить.

Он был тем, кто однажды лежал и молчал —

а потом встал.

И этого оказалось достаточно.