Женился Иван на Маньке — свадьбу сыграли шумную, на весь район. Гармонь рвала меха, самогон лился рекой, куры разбежались, собака охрипла от лая, а дед Прохор три раза терял сапог и каждый раз находил чужой.

К вечеру гостей еле выпроводили. Остались только самые стойкие — тёща, тесть, да бабка-соседка, которая «просто посидеть». Но и тех в конце концов уложили: кого на лавку, кого под лавку, кого вовсе в сени.

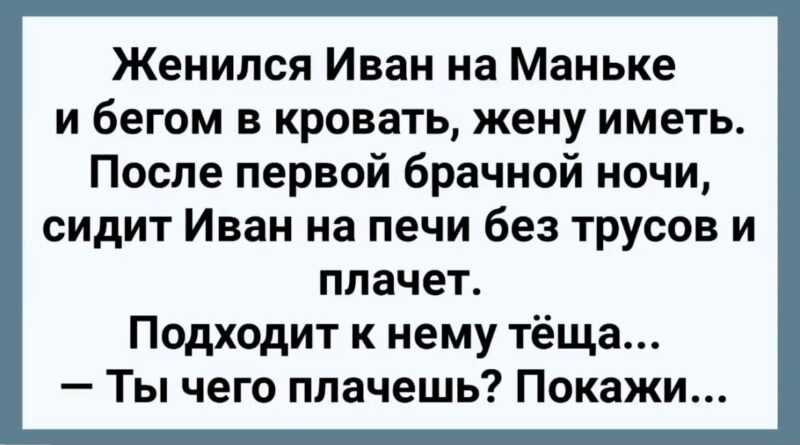

А Иван — молодой, горячий — сразу Маньку под руку и бегом в избу:

— Всё, — говорит, — жена моя законная, пора семейную жизнь начинать!

Утром — тишина. Петух орёт, корова мычит, а в избе странное что-то.

Сидит Иван на печи, без трусов, уткнулся лбом в колени и рыдает. Не всхлипывает — воет, как будто у него налоговая душу забирает.

Заходит тёща — женщина опытная, жизнь видала, мужиков тоже.

— Иван… — осторожно так. — Ты чего это, зятёк, с утра пораньше голосишь?

Иван голову поднимает — глаза красные, нос течёт.

— Всё… конец…

— Чего конец? — настораживается тёща. — Браку? Жизни? Или просто похмелье?

— Себе… — шепчет Иван.

Тёща прищурилась.

— Ну-ка, слезай. Покажи.

Иван сначала упирался, краснел, но потом махнул рукой — мол, хуже уже не будет. Слез с печи, повернулся спиной.

Тёща посмотрела. Помолчала. Потом хмыкнула. Потом засмеялась.

А потом расхохоталась так, что тесть из сеней вывалился, думая, что пожар.

— Господи, — говорит, — Ваня, да ты чего удумал?

— Как чего?! — всхлипнул Иван. — Я ж теперь… это… мужик негодный!

— Кто тебе это сказал?

— Да никто! Я сам понял!

Тёща вытерла слёзы и посадила Ивана за стол.

— Слушай сюда, горе ты луковое. Первая ночь — она как первый блин. У кого комом, у кого сковородка не прогрелась, а у кого мука не та.

Тут просыпается Манька, зевает, выходит:

— Чего шумите?

Иван на неё смотрит, как на икону, и опять реветь собирается.

— Ты чего его довела? — строго спрашивает тёща.

Манька пожимает плечами:

— А я что? Я лежала, как учили.

Тут тесть вмешался:

— Ваня, ты трактор водить умеешь?

— Умею…

— А с первого раза завёл?

Иван задумался.

— Не…

— Ну вот и тут так же. Не трактор, конечно, но принцип похожий.

В итоге Ивана напоили чаем, дали огурец, выгнали всех из избы и сказали:

— Идите. Второй раз — не первый.

К вечеру Иван уже ходил по двору с таким видом, будто как минимум изобретение сделал. А через год у Маньки родилась двойня.

И с тех пор Иван, напившись, любил говорить:

— Мужиком не рождаются. Мужиком становятся. Иногда — со второй попытки.

А тёща каждый раз добавляла:

— И с хорошей консультацией.

Но на этом, как водится в деревне, история только разогрелась, потому что если в селе что-то случилось — оно не заканчивается, пока об этом не узнают все, включая тех, кто давно помер, но «если бы был жив — тоже бы смеялся».

На следующий день Иван вышел во двор — грудь колесом, походка важная. Думает:

Ну всё, теперь мужик. Семейный. Состоявшийся.

А за забором уже ждут.

Дядька Степан, кум Фёдор и соседка Пелагея, у которой слух лучше, чем радио.

— Ну что, Ванюха, — прищурился Степан, — как первая ночь?

Иван кашлянул.

— Нормально.

— А чего ж ты утром на печи без штанов ревел? — тут же вставила Пелагея.

Иван покраснел, как свёкла.

— Это… от счастья.

Фёдор хмыкнул:

— Ага. Я тоже так плакал, когда корову продал.

Смех пошёл по дворам, как пожар по сухой траве. К обеду уже вся деревня знала, что «у Ивана что-то там не так», но каждый знал по-своему. Один говорил — сглазили. Другой — перепугался. Третий — что «слишком старался». А бабка Агафья вообще заявила:

— Это всё потому, что в четверг женились. В четверг нельзя — день шаткий.

Иван сначала злился. Потом махнул рукой.

Деревня — она такая: сегодня смеются, завтра завидуют.

А Манька тем временем ходила довольная. Щёки румяные, глаза светятся.

— Чего лыбишься? — спрашивала мать.

— Да так, — отвечала Манька. — Жизнь началась.

Прошёл месяц. Потом второй. Иван уже совсем освоился в роли мужа: дрова колет, воду носит, тёще не перечит — умный стал. И тут тёща как-то вечером говорит:

— Ваня, а ну-ка зайди.

Иван напрягся.

— Опять проверка?

— Да нет, — улыбается. — Просто сказать хочу.

Она помолчала, потом добавила:

— Ты, зятёк, тогда на печи сидел и плакал не потому, что что-то не так. А потому что испугался. А испуг — он у живых бывает. У нормальных.

Иван почесал затылок.

— А я думал… всё… конец.

— Конец, — фыркнула тёща, — бывает только у дураков, которые сразу сдаются.

Через год, когда у Маньки живот стал заметный, деревня притихла. Потом зашепталась. Потом загудела.

— Гляди-ка, — говорил Степан, — а Иван-то, выходит, не такой уж и безнадёжный.

— А ты что думал, — отвечала Пелагея. — Он просто человек. А не петух ярмарочный.

Когда родились двойняшки, Иван стоял у крыльца, держал на руках по свёртку и смеялся так, что у него тряслись плечи.

— Ну что, — сказал Фёдор, — теперь не плачешь?

Иван посмотрел на детей и ответил:

— Теперь если и плачу — то только от счастья. И в трусах.

С тех пор прошло много лет. Иван стал уважаемым мужиком, Манька — крепкой хозяйкой, а тёща — легендой. И каждый раз, когда в деревне женился новый парень, ему обязательно говорили:

— Ты не бойся, если что — печь выдержит. Главное потом слезть и жить дальше.

Потому что в жизни, как и в браке,

не первая ночь главное,

а то, что ты делаешь после неё.

И вот тут история окончательно превратилась в деревенскую притчу, которую рассказывали уже не ради смеха, а «чтоб жизнь понять».

Прошло лет десять. Иван посолиднел, живот появился — не от лени, а от уважения. Работал много, пил умеренно, ругался редко. Двойняшки бегали по двору, как два вихря, Манька командовала хозяйством так, что даже гуси ходили строем.

А тёща… тёща стала местной инстанцией.

К ней шли не только за советом, но и за вердиктом.

Однажды вечером прибегает соседский парень — Васька. Молодой, худой, глаза круглые.

— Тёть Марин, — шепчет, — можно к вам?

— Заходи, — отвечает тёща, даже не глядя. — Жениться собрался?

Васька вздрогнул.

— А откуда вы…

— Сядь, — говорит. — Иван, подвинься.

Иван поднял глаза, усмехнулся.

— Первый раз?

Васька кивнул.

— Боишься?

— Очень…

Иван посмотрел на него долго, потом сказал:

— Это нормально.

Тёща поставила чайник, как когда-то давно.

— Запомни, Вась, — сказала она, — если ты после первой ночи не испугался, значит, ты либо дурак, либо врёшь.

Васька слушал, как проповедь.

— Любовь, — продолжила тёща, — это не когда всё сразу получается. А когда не получилось — и ты остался.

Иван добавил:

— И в трусах, желательно.

Смех разрядил комнату.

А потом Иван вышел на крыльцо, сел на ту самую печь, что теперь стояла во дворе как летняя, посмотрел на небо и подумал:

Вот ведь как. Тогда я думал — позор. А оказалось — начало.

Иногда человек думает, что упал.

А на самом деле — просто сел, чтобы потом встать правильно.

И если бы кто-то спросил Ивана, что главное в браке, он бы ответил просто:

— Не скорость.

Не храбрость напоказ.

А умение не убежать, когда стало страшно.

И где-то в глубине души он был благодарен той первой ночи.

За слёзы.

За печь.

И за тёщу, которая вместо смеха сказала:

«Покажи».

Прошли ещё годы, и история обросла такими подробностями, что сам Иван уже не всегда узнавал себя в рассказах.

Где-то говорили, что он трое суток на печи сидел.

Где-то — что тёща его веником гоняла.

А один раз Иван услышал в соседнем селе версию, по которой он вообще в первую ночь в лес убежал, а вернулся только весной, «созревшим».

Он слушал, кивал и не спорил.

Потому что понял одну простую вещь:

если над тобой смеются — значит, ты живой.

Если вспоминают — значит, был важен.

Когда двойняшки выросли и стали подростками, как-то вечером один из них спросил:

— Батя, а правда, что ты в первую ночь плакал?

В избе стало тихо. Манька замерла с полотенцем, тёща — уже седая, но всё такая же зоркая — подняла бровь.

Иван подумал.

И сказал честно:

— Правда.

— А чего?

Иван посмотрел на сына и ответил без шуток:

— Потому что понял, что теперь отвечаю не только за себя.

Сын задумался. Потом кивнул.

— Нормально, — сказал. — Я бы тоже, наверное.

Тёща улыбнулась. Манька выдохнула.

А Иван в тот момент понял: вот он, настоящий итог. Не смех, не байки, не легенды — а то, что страх перестал быть стыдным.

Когда Иван состарился, его часто просили «рассказать ту самую историю». Он отмахивался, но иногда всё-таки говорил:

— Слушайте сюда.

Если вам когда-нибудь покажется, что вы опозорились — подождите.

Время иногда делает из позора опору.

А потом добавлял, уже тихо:

— Главное, чтобы рядом оказался кто-то, кто не будет смеяться первым. А спросит:

«Ты чего?»

И если в ответ ты сможешь сказать правду — значит, всё у тебя получится.

Так и жила эта история.

Не как анекдот.

А как напоминание:

даже самый смешной страх может оказаться началом нормальной, крепкой жизни.