Мне было двадцать один, когда я впервые увидела женщину

Мне было двадцать один, когда я впервые увидела женщину, которая дала мне жизнь.

Это случилось в тот момент, когда моя собственная жизнь уже рассыпалась на осколки, и я стояла босиком на самом дне — без опоры, без будущего, без имени, за которое могла бы держаться.

До этого дня моя биологическая мать была для меня не человеком, а пустотой. Белым пятном в документах. Словом, которое произносили шёпотом. Меня удочерили младенцем, и приёмные родители сделали всё, что могли. Но любовь не всегда заменяет правду. А когда они умерли один за другим, я осталась одна — с вопросами, которые больше некому было задавать.

Я нашла её сама.

Не по наитию — по документам, архивам, случайным совпадениям фамилий и адресов. Я не искала богатства или защиты. Я просто хотела посмотреть ей в глаза и понять: почему?

Когда она открыла дверь, я сразу поняла, что это она.

Мы были похожи пугающе — одинаковая линия губ, тот же разрез глаз, даже жест, которым она машинально поправляла волосы. Она смотрела на меня долго, слишком долго, словно видела призрак. А потом просто сказала:

— Проходи. Я ждала этого дня.

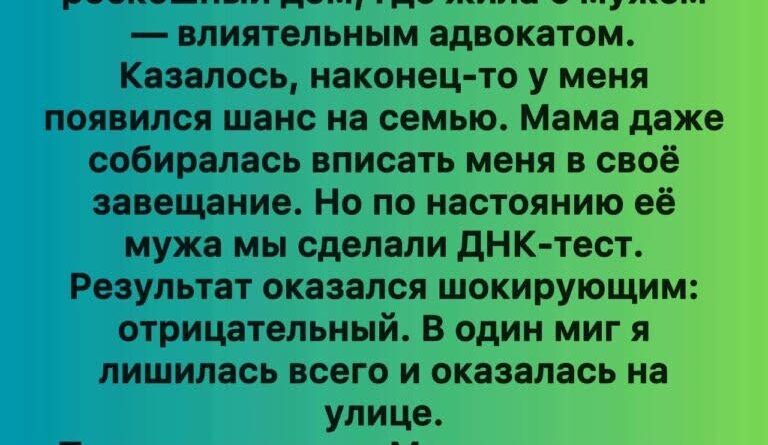

Её дом был огромным. Не просто большим — роскошным. Высокие потолки, мраморные полы, картины, которые я раньше видела только в музеях. В этом пространстве мне не хватало воздуха. Я чувствовала себя чужеродным телом, ошибкой, случайно попавшей не туда.

Она жила там с мужем — влиятельным адвокатом. Его имя знали. Его боялись. Он был человеком, который не задаёт вопросов, а формулирует обвинения. С первого взгляда я поняла: он меня ненавидит.

Мама — я так и не решалась назвать её этим словом вслух — старалась быть тёплой. Неуклюже, запоздало, но искренне. Она слушала мою историю, плакала, держала меня за руку. Говорила, что всё это время думала обо мне. Что её заставили отказаться. Что она была молода и напугана.

Я хотела верить.

Впервые в жизни у меня появилась иллюзия семьи.

Она покупала мне одежду, водила в рестораны, знакомила с друзьями как «мою дочь». Она даже сказала — почти шёпотом, будто боялась спугнуть судьбу, — что хочет вписать меня в своё завещание.

И именно тогда её муж настоял на ДНК-тесте.

Он говорил это спокойно, холодно, юридически безупречно.

— Это формальность. В нашем положении мы обязаны быть осторожными.

Я согласилась. Потому что если ты уверен в правде — тебе нечего бояться.

Результат пришёл через две недели.

Отрицательный.

Я помню, как земля ушла из-под ног.

Как он молча положил бумаги на стол.

Как она побледнела, словно в тот момент умерла не я, а что-то внутри неё.

Он сказал, что произошла ошибка. Что я обманщица. Что больше не желает видеть меня в этом доме.

Она не возразила.

В тот же вечер я оказалась на улице. Без денег. Без документов, которые он «временно изъял». Без объяснений.

Два года после этого я выживала. Не жила — именно выживала.

Я ночевала у знакомых, работала где придётся, научилась не доверять никому. Имя моей матери стало для меня болью, а её дом — символом окончательного предательства.

А потом она умерла.

Говорили — несчастный случай.

Говорили — сердце.

Говорили — не стоит ворошить прошлое.

Но я чувствовала: что-то было не так.

Её муж потерял самообладание не сразу. Сначала он держался — как всегда, идеально. Но спустя несколько месяцев начал пить. Звонить мне по ночам. Говорить обрывками фраз. Спрашивать, помню ли я её.

А потом однажды он пришёл ко мне сам.

Он постарел. Резко. Словно за эти два года жизнь догнала его и ударила со всей силы. Мы сидели на моей крошечной кухне, и этот человек, когда-то внушавший страх, дрожал, держа стакан в руках.

— Ты должна знать правду, — сказал он. — Даже если возненавидишь меня ещё больше.

И он признался.

ДНК-тест был подделан.

По его приказу.

Он знал, что я её дочь. Знал с самого начала.

Он боялся не меня — он боялся её раскаяния. Боялся, что она перепишет завещание. Боялся, что прошлое разрушит выстроенную им жизнь.

Он изолировал её. Контролировал лекарства. Убеждал, что я опасна. Что я лгу.

В день её смерти они поссорились. Сильно. Она хотела рассказать правду. Хотела найти меня.

Она упала с лестницы.

Он клянётся, что это был несчастный случай.

Но его глаза говорят другое.

Теперь у меня есть правда.

Но нет матери.

Нет семьи.

И нет ощущения победы.

Есть только вопрос:

что страшнее — быть брошенной однажды

или быть преданной дважды?

После его признания в моей кухне повисла тишина.

Такая плотная, что казалось — если пошевелиться, она треснет, как стекло.

Я смотрела на человека напротив и не чувствовала ничего. Ни ярости. Ни облегчения. Только пустоту. Странную, холодную ясность, словно внутри меня наконец щёлкнул последний замок.

— Зачем ты мне это говоришь? — спросила я. — Тебе нужна моя жалость?

Он усмехнулся — криво, болезненно.

— Нет. Мне нужен конец.

Тогда я поняла: он пришёл не за прощением. Он пришёл потому, что больше не мог жить с этим в одиночку. Потому что правда, даже скрытая, всё равно ищет выход.

Он рассказал больше.

После того как меня выгнали из дома, мама начала меняться. Она замкнулась, перестала улыбаться, стала забывчивой. Он утверждал, что это депрессия, возраст, гормоны. Но теперь, слушая его, я понимала: это было отчаяние.

Она писала мне письма.

Все они остались неотправленными.

Он показывал мне копии — ровные строки её почерка, местами размытые от слёз. В каждом письме — просьба о прощении. В каждом — страх. И надежда, что я всё-таки жива и смогу когда-нибудь её услышать.

— Она хотела признаться нотариусу, — сказал он тихо. — Хотела изменить завещание и официально признать тебя дочерью. Я… я не мог этого допустить.

— Ты её убил? — спросила я прямо.

Он не ответил сразу.

Только закрыл глаза.

— Я толкнул её, — наконец сказал он. — Не сильно. Я просто хотел, чтобы она замолчала.

Этого было достаточно.

Следующие месяцы стали для меня странным сном наяву. Я подала заявление. Я встретилась со следователями. Я рассказывала всё — снова и снова, как будто проживала свою боль по кругу.

Он не сопротивлялся.

Он признался.

Суд был быстрым, но не простым. Его имя ещё имело вес. Его связи ещё пытались шептать за кулисами. Но факты были упрямы. Подделка ДНК-теста. Контроль лекарств. Свидетельства врачей. Его собственное признание.

Когда вынесли приговор, я не испытала радости.

Только усталость.

После суда мне передали коробку. Последнюю.

В ней были её вещи. Фотографии. Украшения. Детский браслет из роддома — мой браслет. Она хранила его все эти годы.

И завещание.

Оказалось, она всё-таки успела. За несколько дней до смерти она тайно переписала его. Всё, что могла, она оставила мне. Дом. Счета. Но главное — письмо.

Я читала его медленно. Слишком медленно.

Она писала, что боялась всю жизнь. Что позволила другому человеку решать за неё. Что самое большое её преступление — не отказ от меня, а молчание после.

«Если ты читаешь это, — писала она, — значит, я всё-таки нашла в себе мужество. Пусть поздно. Пусть слишком поздно. Но правда — это всё, что у меня осталось, чтобы отдать тебе».

Я продала дом.

Мне не нужны были мраморные полы и высокие потолки. Я не хотела жить среди призраков. Я уехала в другой город, начала учиться заново, сменила фамилию — но не чтобы спрятаться, а чтобы выбрать себя.

Иногда меня спрашивают, простила ли я её.

Иногда — простила ли я его.

Я не знаю.

Я знаю только одно:

я больше не жертва чужих решений.

Моя жизнь больше не определяется ложью, даже такой дорогой и красиво упакованной.

Иногда по ночам мне снится женщина, открывающая дверь большого дома. Она улыбается — не виновато, не испуганно, а спокойно. И впервые в этом сне она говорит не «проходи», а «прости».

И, возможно, этого достаточно, чтобы идти дальше.