Я готовила это блюдо с самого утра.

Я готовила это блюдо с самого утра.

На кухне ещё стоял сумрак, за окном лениво моросил дождь, и город будто не до конца проснулся. Я включила тихую музыку — ту самую старую радиостанцию, которую мама всегда слушала по воскресеньям. Это было глупо и сентиментально, но мне казалось, что так она будет рядом.

Рецепт лежал в выцветшей тетради с мягкой обложкой. Почерк мамы — аккуратный, с круглыми буквами и маленькими восклицательными знаками возле слов «обязательно!» и «не торопись». Я знала этот рецепт наизусть, но всё равно достала тетрадь. Просто чтобы ещё раз прикоснуться к ней — пусть даже только глазами.

Мама умерла три года назад.

Иногда мне кажется, что прошло всего несколько месяцев. А иногда — будто целая жизнь.

Это блюдо она готовила по большим праздникам. Когда собиралась вся семья, когда дом наполнялся разговорами, смехом и запахами специй. Оно было простым, без изысков, но в нём было что-то такое… тёплое. Домашнее. Как будто каждая ложка говорила: «Ты в безопасности».

Я долго сомневалась, стоит ли нести его на ужин к родителям мужа. Свекровь никогда не относилась ко мне тепло. Вежливость — да, холодную, безупречную вежливость. Но за ней всегда чувствовалась стена.

И всё же я решила.

Это был семейный ужин.

А я — часть семьи. По крайней мере, мне так хотелось верить.

Я аккуратно переложила блюдо в красивую фарфоровую тарелку, накрыла фольгой, чтобы не остыло. Руки слегка дрожали — я списала это на усталость. Муж помог мне донести пакет до машины, поцеловал в щёку и сказал:

— Мама будет рада.

Я тогда улыбнулась. Сейчас вспоминать эту улыбку было больно.

Дом его родителей всегда производил на меня странное впечатление. Слишком аккуратный. Слишком правильный. Ни одной случайной вещи, ни одной трещинки, будто в нём никогда не жили настоящие люди — только роли.

Свекровь встретила нас в дверях. Окинула быстрым взглядом, задержалась на пакете у меня в руках, но ничего не сказала. Я поздоровалась, вручила цветы. Она приняла их, как принимают обязанность.

На кухне уже стояло несколько блюд — её фирменные салаты, мясо, идеально нарезанные закуски. Всё выверено до миллиметра. Я почувствовала себя неуместной со своей тарелкой, но всё же подошла к столу.

— Я принесла… — начала я, стараясь говорить уверенно. — Это рецепт моей мамы. Она всегда готовила его на семейные праздники.

Я сняла фольгу.

Запах поднялся мягкой волной. Тот самый. До боли знакомый.

На секунду я даже забыла, где нахожусь.

Именно в этот момент я подняла глаза.

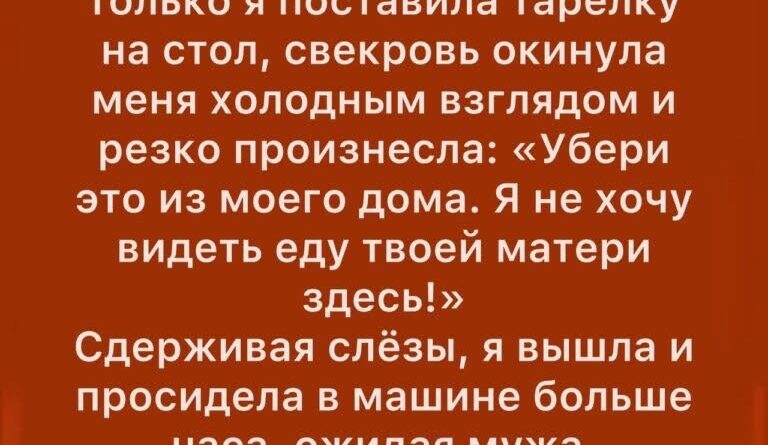

Свекровь смотрела на меня так, словно я совершила нечто непоправимое. Её лицо застыло, губы сжались в тонкую линию. В комнате вдруг стало очень тихо.

— Убери это из моего дома, — произнесла она резко, почти выплюнув слова. — Я не хочу видеть еду твоей матери здесь.

Мне показалось, что я ослышалась.

Я ждала продолжения. Пояснения. Может быть, неловкой шутки. Но она просто смотрела на меня — холодно, без тени сомнения.

Горло сжалось. В глазах защипало. Я почувствовала, как кровь приливает к лицу, а в ушах начинает шуметь.

Я ничего не сказала. Ни слова.

Аккуратно накрыла тарелку фольгой, будто боялась, что блюдо услышит её слова. Взяла его в руки. Прошла мимо всех — мимо мужа, который сидел, уставившись в стол, мимо свёкра, который делал вид, что рассматривает салфетку.

Я вышла из дома.

На улице было холодно. Я села в машину, поставила тарелку на пассажирское сиденье и просто сидела. Сначала — неподвижно. Потом слёзы всё-таки прорвались. Я плакала тихо, без всхлипов, как будто даже слёзам было стыдно.

Я плакала из-за мамы.

Из-за себя.

Из-за того, что позволила так с собой обойтись.

Час тянулся бесконечно. Я смотрела, как по стеклу стекают капли дождя, и думала, что мама бы сказала. Наверное, обняла бы. Сказала бы, что я ни в чём не виновата. Что некоторые люди просто не умеют быть добрыми.

Когда муж наконец вышел, я уже почти успокоилась. Только внутри было пусто, как после пожара.

Он сел в машину, закрыл дверь. Несколько секунд мы ехали молча. Тишина давила.

Я ждала слов. Любых. Извинений. Гнева. Поддержки.

И вдруг он рассмеялся.

Не нервно. Не смущённо. А искренне. Лёгким, почти весёлым смехом.

— Знаешь, — сказал он, глядя на дорогу, — я давно этого ждал.

Я повернулась к нему, не веря своим ушам.

— Чего — этого? — спросила я хрипло.

— Маминого истинного лица, — продолжил он спокойно. — Она всегда ненавидела всё, что ей не принадлежит. Людей. Воспоминания. Чужую любовь.

Он бросил взгляд на тарелку рядом со мной.

— А твоя мама… — он улыбнулся иначе, мягче. — Она, кажется, до сих пор сильнее её. Даже через еду.

Я молчала. Сердце колотилось.

— Я не остался там не потому, что мне было всё равно, — продолжил он. — А потому, что если бы я открыл рот, я бы сказал ей всё. И назад дороги уже не было бы.

Он вздохнул.

— Я выбрал тебя. И выбираю сейчас. Но мне нужно было, чтобы ты увидела это сама.

Машина ехала дальше, сквозь дождь и темноту. А внутри меня что-то медленно, осторожно начинало срастаться.

Я положила руку на тарелку. Она всё ещё была тёплой.

И впервые за весь вечер мне стало чуть легче.

Мы ехали молча ещё минут десять.

Дождь усилился, дворники скрипели по стеклу, будто подчёркивая каждую непроговорённую мысль. Я смотрела прямо перед собой, но на самом деле видела совсем другое — мамину кухню, её руки, запах специй, её голос. И слова свекрови, острые, как осколки, снова и снова всплывали в голове.

— Ты злишься на меня? — наконец спросил муж.

В его голосе не было защиты. Только осторожность.

Я задумалась.

Злюсь ли я?

— Я… не знаю, — честно ответила я. — Мне больно. И мне страшно. Потому что сегодня я поняла, что для неё я всегда буду чужой. И всё, что связано с моей жизнью до тебя — тоже.

Он кивнул, будто ждал именно этого.

— Она такая была всегда, — сказал он тихо. — Просто раньше ты этого не видела.

Я усмехнулась. Горько.

— А ты? Ты видел? Всё это время?

Он долго не отвечал. Потом остановил машину у обочины, выключил двигатель. В салоне стало непривычно тихо — без шума дороги, без дождя, будто мир решил дать нам пространство.

— Да, — наконец сказал он. — Видел. Но привык. Когда живёшь с таким человеком всю жизнь, начинаешь думать, что это нормально. Что любовь выглядит именно так — с условиями, контролем и холодом.

Он посмотрел на меня.

— А потом появилась ты. И я понял, что это неправда.

У меня защипало в глазах, но я не заплакала. Вместо этого внутри поднималось что-то новое — не боль, а решимость.

— Что будет дальше? — спросила я. — Потому что я так больше не смогу. Я не могу приходить в дом, где унижают память о моей маме. Где унижают меня.

Он не стал спорить. Это было важнее любых слов.

— Дальше будет сложно, — сказал он. — Она не из тех, кто извиняется. И уж точно не из тех, кто признаёт вину. Но я не собираюсь делать вид, что ничего не произошло.

Он взял мою руку. Крепко, уверенно.

— Если придётся выбирать — я выберу тебя. Не на словах. На деле.

Мы доехали домой поздно. Я поставила тарелку на кухонный стол и долго смотрела на неё, не решаясь открыть. Казалось, если я сниму фольгу, всё случившееся станет окончательно реальным.

В итоге мы всё-таки разогрели блюдо. Сели напротив друг друга. Ели молча.

И в этом было что-то символичное. Как будто я возвращала себе то, что у меня пытались отнять.

Через три дня раздался звонок.

Свекровь.

Я смотрела на экран телефона и чувствовала, как внутри снова всё сжимается. Муж был рядом.

— Хочешь, я отвечу? — спросил он.

Я покачала головой.

— Нет. Если разговор будет — то со мной. Я больше не собираюсь прятаться.

Я нажала «принять».

— Я жду вас в воскресенье, — сказала она вместо приветствия. — Нам нужно поговорить.

— Нам? — переспросила я спокойно. — Или вам?

Пауза.

— Я не собираюсь извиняться за то, что защищаю свой дом, — холодно ответила она. — Но твой уход был… демонстративным.

Я глубоко вдохнула.

— А ваши слова были жестокими, — сказала я. — И вы это знаете.

Снова тишина. Дольше, чем раньше.

— Ты слишком многое себе позволяешь, — наконец произнесла она.

Я вдруг поняла, что больше не боюсь.

— Нет, — ответила я. — Я просто больше не позволяю вам слишком многое по отношению ко мне.

Воскресенье всё-таки состоялось. Но это уже был другой визит.

Я шла туда не как девочка, которая хочет понравиться. А как взрослая женщина, которая знает себе цену. И если этот дом не готов принять меня — значит, он не мой дом.

Свекровь сидела прямо, как на допросе. Свёкор молчал. Муж — рядом со мной.

— Я не хотела ранить тебя, — сказала она сухо. — Но прошлое должно оставаться в прошлом.

Я посмотрела ей прямо в глаза.

— Прошлое — это то, что нас сформировало. И если вы не уважаете моё прошлое, вы не уважаете меня. А значит, вы не уважаете выбор своего сына.

Она сжала губы.

Я видела — она проигрывает. Не потому что я победила, а потому что контроль ускользал.

— Я не буду приносить извинений, — сказала она.

— И не надо, — ответила я. — Я пришла не за этим. Я пришла обозначить границы.

Мы ушли раньше, чем обычно.

По дороге домой муж сказал:

— Я горжусь тобой.

И в этот момент я поняла: та тарелка с маминым блюдом стала не причиной скандала.

Она стала началом.

Началом новой расстановки сил.

Началом моей взрослой жизни.

И где-то глубоко внутри мне казалось, что мама бы улыбнулась.