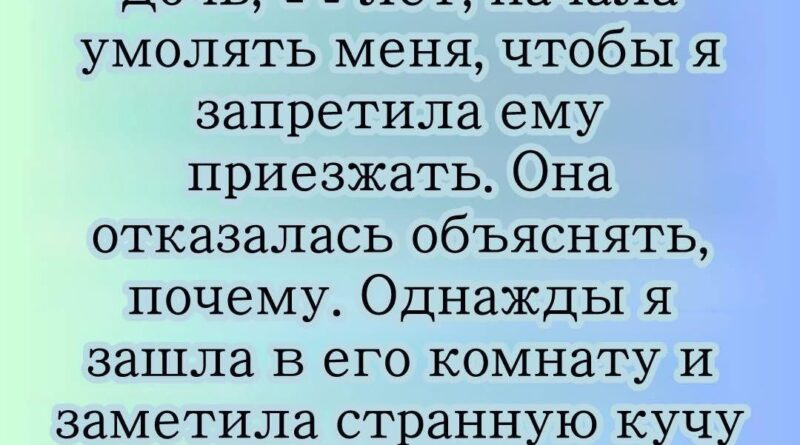

Моему пасынку 17 лет, и он остается

Моему пасынку 17 лет, и он остается с нами по выходным. Внезапно моя дочь, 14 лет, начала умолять меня, чтобы я запретила ему приезжать. Она отказалась объяснять, почему. Однажды я зашла в его комнату и заметила странную кучу носков возле его кровати. Я отодвинула их и замерла. Под ними было спрятано…

под ними было спрятано нечто тёмное, тяжёлое и холодное.

Это был старый армейский рюкзак.

Сначала я почувствовала запах — металлический, сырой, как в подвале. Сердце ударило где-то в горле. Я медленно расстегнула молнию, уже зная, что назад дороги не будет.

Внутри лежали аккуратно сложенные вещи: чёрная толстовка, перчатки без пальцев, фонарик, моток изоленты… и нож.

Не кухонный. Узкий, длинный, с зазубринами у рукояти.

Я отпрянула так резко, что ударилась спиной о стену. В ушах зашумело.

Рядом с ножом лежал телефон. Старый, без сим-карты, включённый.

Экран был разбит, но работал.

На нём — папка с видео.

Десятки файлов.

С датами.

С нашим адресом в названии.

Я нажала на первый.

Камера дрожала, снимала из-под куртки. Наш двор. Наш подъезд. Моя дочь, выходящая из школы. Комментарий шёпотом:

— Сегодня одна…

Я выключила звук, потому что меня начало трясти.

Следующее видео — коридор школы. Съёмка из-за угла. Потом — наш подъезд вечером. Потом — моя кухня, снятая через приоткрытую дверь.

Я не помню, как оказалась на полу.

Наверное, сползла по стене.

В голове билась одна мысль:

Моя дочь знала.

Она что-то видела. Или чувствовала.

И боялась сказать.

Я просидела так почти час. Потом собрала всё обратно, как было. Каждую пару носков положила точно так же. Закрыла рюкзак. Вышла из комнаты, как будто ничего не произошло.

Вечером пришёл он.

Улыбнулся. Сказал «здравствуйте». Снял кроссовки. Спросил, что на ужин.

Я смотрела на его руки.

Обычные руки подростка.

Ни дрожи. Ни напряжения.

За ужином дочь почти не поднимала головы. Когда он случайно задел её локтем, она вздрогнула так, будто её ударили.

Я поймала её взгляд.

В нём было отчаяние.

Ночью, когда все уснули, я тихо вошла в её комнату и села рядом.

— Солнышко… — прошептала я. — Я знаю, что ты боишься. Пожалуйста. Скажи мне.

Она молчала долго. Потом прошептала:

— Он стоит у моей двери ночью.

Моё сердце остановилось.

— Я не открываю глаза… но слышу… как он дышит.

У меня потемнело в глазах.

— Он шепчет моё имя… — продолжала она. — А потом уходит.

Я обняла её так крепко, что она застонала.

— Почему ты не сказала раньше?!

— Я думала… мне не поверят… Он же «хороший»…

В ту ночь я не спала.

Я сидела на кухне с ножом в руке и слушала каждый звук.

В 3:12 скрипнула дверь в коридоре.

Медленно.

Тихо.

Я встала.

Шаги.

Едва слышные.

Тень на стене.

Я вышла из кухни.

Он стоял у двери моей дочери.

В носках.

В руках — телефон.

Он не ожидал меня увидеть.

Наши взгляды встретились.

И всё стало ясно.

Не было ни крика. Ни слов.

Я нажала тревожную кнопку на телефоне, которую заранее поставила на быстрый набор.

Он бросился бежать.

Полиция приехала через семь минут.

Рюкзак нашли.

Видео изъяли.

Выяснилось, что раньше он уже был под следствием в другом городе — за преследование.

Его мать всё замяла.

Мы — нет.

Сейчас он в психиатрической клинике закрытого типа.

Моя дочь спит с включённым светом.

А я больше никогда не складываю носки возле кровати.

Прошло три месяца.

Дом снова наполнился звуками — посуда звенела по утрам, работал телевизор, хлопала входная дверь. Но тишина всё равно жила между нами. Та, что не исчезает, даже когда включён свет.

Моя дочь больше не спала в своей комнате.

Она спала у меня.

Свернувшись калачиком, как в детстве, с ладонью, вцепившейся в край моей пижамы.

Каждую ночь.

Врачи говорили: «Это нормально. Травма. Нужно время».

Но они не слышали, как она иногда шепчет во сне:

— Он здесь… он дышит…

Следователь звонил раз в неделю.

Новые подробности были хуже предыдущих.

Оказалось, что он следил не только за ней.

До нас была девочка в соседнем районе. Потом ещё одна. Он не прикасался к ним — пока. Только снимал. Записывал. Коллекционировал.

«Фаза наблюдения», — так это назвал психиатр.

Я назвала это адом.

Его отец — мой муж — сначала не верил.

Потом увидел видео.

Потом сел на кухне и заплакал впервые за пятнадцать лет брака.

Он не защищал сына.

Он повторял:

— Я не видел… я не заметил…

И каждый раз бил себя кулаком по лбу, словно хотел выбить из головы собственную слепоту.

Мы разъехались на время.

Не из-за ненависти.

Из-за тишины, которая стала слишком тяжёлой.

Однажды вечером дочь спросила:

— Мам… он может выйти?

Я не стала врать.

— Врачи говорят, что нет. Очень долго.

Она кивнула.

Потом тихо добавила:

— Если выйдет… ты меня защитишь?

Я встала на колени перед ней.

— Я умру раньше, чем позволю ему подойти к тебе.

Она впервые за месяцы обняла меня сама.

Через полгода пришло письмо из клиники.

Он пытался покончить с собой.

Неудачно.

Психиатр написал сухо:

«Пациент проявляет устойчивую обсессию. Опасен. Требуется пожизненная изоляция».

Я прочитала и сожгла письмо на кухне.

Пепел смыла в раковину.

Прошёл год.

Дочь начала спать одна.

С включённым ночником.

С закрытой дверью.

С замком, который мы поставили втроём: она, я и её отец.

Иногда она всё ещё проверяет шкаф.

Иногда просит меня посидеть рядом, пока не уснёт.

Я сижу.

Всегда.

А носки…

Я больше не могу видеть их кучами.

Я стираю их сразу.

Складываю аккуратно.

И каждый раз, проходя мимо закрытой двери бывшей комнаты пасынка, ловлю себя на мысли:

Самое страшное зло не рычит.

Оно говорит «спокойной ночи».

Прошло ещё два года.

Мы переехали.

Сменили район, школу, номера телефонов. Я даже изменила цвет волос — глупо, иррационально, но мне казалось, что так я стираю следы нашей прежней жизни, как ластиком по бумаге.

Моя дочь выросла.

Стала выше меня. Стала тише. В её взгляде появилась взрослая настороженность, которая не должна жить в глазах ребёнка.

Иногда я ловила себя на том, что скучаю по её прежнему смеху. Громкому, звонкому, без оглядки.

Теперь она смеялась осторожно.

Как будто мир мог наказать её за радость.

Мы почти начали жить нормально.

Почти.

Пока однажды вечером я не нашла в почтовом ящике конверт.

Без марки.

Без обратного адреса.

Внутри был один лист.

Напечатанный.

Всего три строки:

Я всё ещё слышу, как она дышит.

Вы плохо закрываете окна.

Передайте ей, что я помню её голос.

Я перечитала письмо раз десять.

Руки стали ватными.

Он не мог.

Он был в клинике.

Под охраной.

Под лекарствами.

Под замками.

Я позвонила следователю.

Он замолчал слишком надолго.

— Он сбежал три недели назад, — наконец сказал он. — Мы не хотели вас пугать, пока не будет точной информации.

У меня подкосились ноги.

— Его не нашли?

— Нет.

В ту ночь я снова сидела на кухне.

С ножом.

С выключенным светом.

С дочерью, спящей в моей комнате.

Каждый шорох был выстрелом по нервам.

Каждая тень — его силуэтом.

Прошла неделя.

Потом вторая.

Полиция проверяла подвалы, вокзалы, заброшенные дома.

Ничего.

А потом исчезла соседская девочка.

Ей было пятнадцать.

Я узнала об этом из новостей.

Её нашли через два дня.

Живой.

Связанной.

В лесополосе.

Она повторяла только одно:

— Он сказал, что это не конец. Что он тренируется.

Когда я это услышала, мне стало холодно так, будто меня закопали в снег.

В тот же вечер я установила камеры.

Сигнализацию.

Решётки на окна.

Электрошокер в сумке.

Дочь спросила:

— Это из-за него?

Я не стала врать.

— Да.

Она кивнула.

И сказала:

— Если он придёт… я не буду прятаться.

Я испугалась её голоса.

Он был слишком спокойным.

Слишком взрослым.

— Ты будешь жить, — сказала я жёстко. — Всё остальное не важно.

Через месяц камеры зафиксировали движение во дворе.

В 02:47.

Человек стоял под нашим балконом.

В капюшоне.

И смотрел вверх.

Прямо в объектив.

Он знал.

Я узнала его по походке.

По тому, как он слегка наклонял голову, будто прислушивался к музыке, которую слышал только он.

Полиция приехала через восемь минут.

Он ушёл.

Но на земле осталась аккуратная куча носков.

Сложенных.

Ровно так же, как тогда.

У его кровати.

Моя дочь больше не плакала.

Она сидела на кровати и смотрела в одну точку.

— Он играет с нами, — сказала она.

Я обняла её.

А про себя подумала:

Нет.

Теперь я буду играть с ним.

Я перестала быть матерью, которая просто боится.

Я стала матерью, которая готовится.

Каждый вечер я обходила квартиру по одному и тому же маршруту: окна, балкон, замки, камеры, датчики движения. Потом проверяла шкафы. Пространство под кроватями. Ванную. Кладовку.

Дочь наблюдала молча.

Однажды она сказала:

— Ты двигаешься тише, чем он.

Я не спросила, откуда она знает.

Ответ был слишком страшным.

Я связалась с бывшим следователем сама. Неофициально.

Он не хотел говорить, но я слышала в его голосе усталость человека, который понимает: это не закончится.

— Такие не останавливаются, — сказал он. — Для него это не страх. Это форма жизни.

— Тогда как это заканчивается? — спросила я.

Он долго молчал.

— Или он… — пауза, — или кто-то другой.

В ту ночь я не спала.

Я сидела на кухне и смотрела на отражение в тёмном окне.

И впервые позволила себе подумать не как мать.

А как охотник.

Я начала делать то, что раньше показалось бы безумием.

Перестала включать свет в комнате дочери.

Оставляла окно чуть приоткрытым.

Иногда нарочно забывала закрыть штору.

Камеры работали.

Сигнализация была активна.

Но внешне дом снова стал выглядеть уязвимым.

Дочь поняла не сразу.

Потом сказала:

— Ты ставишь приманку.

Я кивнула.

— Это опасно.

— Он не остановится, — ответила я. — А я не могу всю жизнь ждать под кроватью.

Она сжала губы.

— Тогда я тоже часть ловушки.

— Нет.

— Тогда я не буду спать.

Мы заключили молчаливый договор.

Через восемь дней камера зафиксировала движение.

Не во дворе.

В подъезде.

Человек медленно поднимался по лестнице.

Останавливался между этажами.

Слушал.

Потом снова шёл.

Он был в перчатках.

Без капюшона.

Я увидела его лицо.

Оно стало худым.

Осунувшимся.

Но глаза…

Глаза были живыми.

Слишком живыми.

Он остановился у нашей двери.

Достал из кармана… носок.

Положил на коврик.

Аккуратно.

Как знак.

Я нажала кнопку тревоги.

И одновременно вышла в коридор.

Он обернулся.

Улыбнулся.

— Вы плохо врёте, — сказал он тихо. — Ваша дочь всё ещё боится.

Я не помню, как в руке оказался электрошокер.

Он сделал шаг.

Я ударила.

Он закричал.

Не от боли.

От восторга.

Полиция прибыла быстро.

В этот раз — успели.

Когда его уводили, он повернул голову к моей дочери, которая стояла за моей спиной.

— Ты всё равно слышишь меня, — сказал он.

Она посмотрела на него спокойно.

И ответила:

— Нет. Я слышу только маму.

Дверь за ним закрылась.

На этот раз — навсегда.

Суд был коротким.

Приговор — пожизненное.

Без права пересмотра.

Прошёл ещё год.

Моя дочь начала смеяться.

Сначала тихо.

Потом громче.

Она снова оставляет дверь открытой.

Иногда разбрасывает носки по комнате.

Специально.

Я не убираю.

Пусть страх меняет форму.

Пусть становится обычной вещью.

Тканью.

Пылью.

Чем угодно.

Лишь бы он больше никогда не стал тенью у её двери.