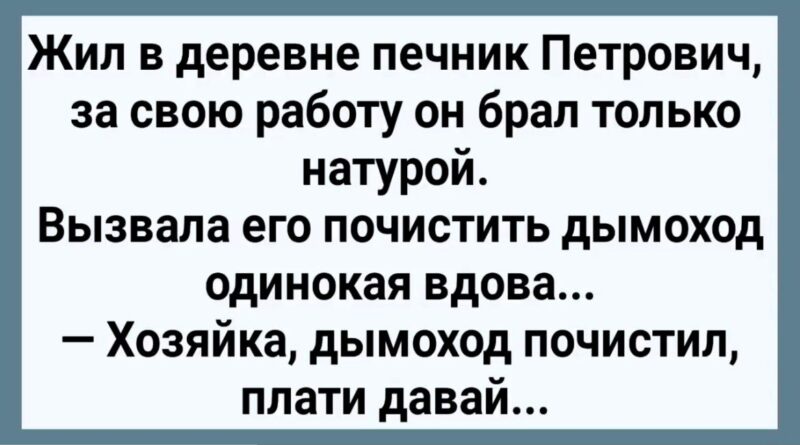

Печник Петрович и вдова В деревне Крутояровке жил

Печник Петрович и вдова

В деревне Крутояровке жил печник Петрович. Человек он был невысокий, коренастый, с вечной копотью под ногтями и глазами, прищуренными так, будто он всю жизнь смотрел сквозь дым. Про таких говорили: «старый, да надежный». Печи он клал такие, что и в сорокаградусный мороз в избе можно было спать без валенок, а дымоходы чистил так, что даже сажа уважительно осыпалась сама.

Денег Петрович не любил.

— Бумага она и есть бумага, — бурчал он. — Сегодня есть, завтра нет. А картошка — вот она, настоящая. И яйца настоящие. И молоко. И сало.

Потому и брал он за работу только натурой: кто мешок картошки принесет, кто десяток яиц, кто бутылку самогона, кто старую курицу, которая еще думает, что молодая. Иногда расплачивались и по-крупному — поросенком или половиной овцы.

Так и жил.

В один из промозглых осенних дней к нему прибежал мальчишка из соседнего конца деревни.

— Дядь Петрович! Теть Марфа зовет. Говорит, дымоход забился, дым в хату идет, аж глаза режет.

Марфа была вдовой. Муж ее, Григорий, погиб три года назад — то ли с трактора свалился, то ли сам под него полез по пьяни, так толком никто и не понял. Осталась она одна, без детей, в старой избе на краю деревни, где за огородами начинался лес.

Петрович вздохнул, натянул телогрейку, взял щетку, веревку и полезный в хозяйстве ломик.

— Ладно, пошли, — сказал он мальчишке.

Дом у Марфы был старый, перекосившийся, но чистый. Окна вымыты, занавески свежие, на крыльце аккуратно сложены дрова. Сама хозяйка встретила его на пороге — высокая, худая, в черном платке, который она так и не сняла после похорон мужа.

— Здравствуй, Петрович, — тихо сказала она. — Спасибо, что пришел.

— Здравствуй, хозяйка. Где у тебя беда?

— Вон, печь дымит, хоть плачь. Топлю — дым в избу валит, не продохнуть.

Петрович осмотрел печь, поковырял заслонку, понюхал воздух.

— Ясно. Дымоход забит. Сейчас полезу.

Он вышел во двор, приставил лестницу, залез на крышу и принялся за работу. Сажа сыпалась густыми хлопьями, черными, как грехи человеческие. Чихал, кашлял, ругался тихо, но дело делал.

Через час спустился, весь черный, как трубочист из сказки.

— Ну вот, готово, — сказал он, отряхиваясь. — Теперь будет тянуть, как миленькая.

Марфа посмотрела на него нерешительно, потом опустила глаза.

— Спасибо тебе… Очень помог. Заходи в дом, чайку попьешь, согреешься.

Петрович вошел. В избе было тепло и пахло сухими яблоками. На столе стоял самовар, две чашки и тарелка с хлебом.

Он сел, выпил чаю, откусил хлеба.

Потом поднялся, кашлянул и сказал прямо, без лишних слов:

— Хозяйка, дымоход почистил, плати давай.

Марфа вздрогнула, словно ее током ударило.

— Я… я заплачу, конечно, — тихо ответила она. — Только… у меня сейчас трудно. Денег нет. Совсем.

— Да мне и не надо денег, — пожал плечами Петрович. — Я натурой беру.

Она еще больше побледнела.

— Натурой… Это как?

— Ну, как у всех. Картошкой, яйцами, молоком. Что есть.

Марфа тяжело вздохнула.

— Картошки мало… кур нет… корову прошлой зимой продала, чтоб долги закрыть… Есть мешок муки да немного сала.

Петрович почесал затылок.

— Сало пойдет. И муки немного.

Она кивнула и пошла в кладовку. Вернулась с небольшим узелком сала и полотняным мешочком муки.

— Вот… больше ничего нет.

Петрович посмотрел, прикинул в уме объем работы и устало махнул рукой.

— Ладно. Сойдет.

Он уже собрался уходить, как вдруг Марфа сказала почти шепотом:

— Петрович…

— Чего?

— А если… если этого мало?

Он обернулся.

— Ну, значит, в другой раз доплатишь. Не горит.

Она стояла, теребя край платка, и вдруг выпалила:

— А если… по-другому расплатиться?

Петрович нахмурился.

— Это как?

Марфа покраснела до корней волос.

— Ну… натурой… — едва слышно повторила она.

Он долго молчал, разглядывая ее — худую, усталую, с глазами, в которых было больше одиночества, чем страха.

— Ты это брось, — наконец сказал он глухо. — Я не за этим прихожу.

Она опустила голову.

— Прости… Я просто… одна тут. Никому не нужна. Думала, вдруг…

Петрович вздохнул, тяжело, по-стариковски.

— Марфа, я печник. Не купец телесный. За работу — работа, за жизнь — жизнь. Не путай.

Он накинул телогрейку и вышел.

Но с того дня что-то в нем сдвинулось.

Он стал чаще думать о вдове. О том, как она стоит у окна по вечерам. Как сама носит воду из колодца. Как молча смотрит на дорогу, где давно уже никто не идет к ее дому.

Прошла неделя.

Потом другая.

И однажды Петрович снова оказался у ее ворот — будто случайно, будто просто мимо шел.

— Здравствуй, Марфа, — сказал он, переминаясь с ноги на ногу. — Я тут… заслонку тебе хотел проверить. А то вдруг снова дымить будет.

Она улыбнулась — впервые за долгое время.

— Заходи, Петрович.

Он заходил еще. И еще.

Чинил пол, подправлял печь, колол дрова. Бесплатно. Она кормила его щами и картошкой. Они сидели молча, иногда говорили о погоде, о деревне, о том, как раньше было.

И однажды Марфа тихо сказала:

— Ты знаешь… мне не страшно стало. Когда ты приходишь.

Петрович долго смотрел в печь, где трещали дрова.

— Мне тоже, — ответил он.

Весной он перенес к ней свои инструменты.

Летом — свою телогрейку.

Осенью — самого себя.

И деревня долго еще шепталась:

— Вон, печник к вдове перебрался…

А Петрович только усмехался:

— Натурой расплатилась. Самой настоящей.

…И вроде бы на этом история могла закончиться — тихо, по-деревенски, без громких слов и венцов в сельсовете. Но жизнь редко ставит точку там, где человеку кажется удобным.

Зима в тот год выдалась лютой.

Снег лег рано, тяжелый, по самые подоконники. Дорогу к дому Марфы заметало так, что иной раз Петрович с лопатой пробивался, будто шахтер в забое. Вьюги выли по ночам, скреблись в стены, словно кто-то живой просился внутрь.

Марфа стала кашлять.

Сначала тихо, украдкой, в платок. Потом все сильнее. По утрам она долго сидела на лавке, прежде чем подняться, держась за грудь, будто внутри у нее что-то надломилось.

— Простыла ты, — бурчал Петрович, ставя на стол горячий чугунок. — Говорил же: не выходи на мороз по пустякам.

— Да как не выходить, — улыбалась она бледно. — Коза сама себя не подоит, вода в дом не придет.

Он ворчал, но молча делал все сам: носил воду, рубил дрова, чистил снег, топил печь так, что в избе можно было в одной рубахе ходить.

А кашель не проходил.

Старые бабы в деревне качали головами:

— Худо это, Петрович… Чахотка, небось. Такая хворь — как дым: тихо заходит, а потом душит.

Слово это — «душит» — ему не нравилось.

Он стал вставать раньше, ложиться позже. Варил ей травы, какие помнил с детства: мать когда-то поила такими отца, царствие ему небесное. Марфа пила послушно, благодарила, гладила Петровича по руке, как ребенка.

Однажды ночью она проснулась оттого, что не может вдохнуть.

Села на кровати, хватая воздух ртом, как рыба на берегу.

Петрович подскочил сразу — спал чутко, по-стариковски.

— Марфа! Ты чего?!

Она только покачала головой, прижимая ладонь к груди.

Он, не раздумывая, натянул штаны, тулуп, поднял ее на руки — легкая стала, как связка сухих веток — и понес через сугробы к фельдшерскому пункту.

Ночь была черная, как сажа из дымохода.

Он падал, поднимался, снова шел, хрипел сам, но не останавливался.

Фельдшер — молодой парнишка, только после училища — долго слушал Марфу трубкой, потом сказал тихо:

— Поздно вы ее… Надо в районную больницу. Срочно.

Утром ее увезли на старой полуторке.

Петрович остался один.

Дом стал пустым.

Печь топилась исправно, но тепло было какое-то чужое, неживое. На лавке лежал ее платок. На столе — недопитая чашка.

Он каждый день ходил к почтальонке:

— Ничего не приходило?

Та разводила руками.

Через две недели пришла телеграмма.

Короткая, как удар молотком по кирпичу:

«Марфа умерла. Похороны были. Врач.»

Петрович сел прямо на крыльце.

Долго сидел.

Снег тихо падал ему на плечи, на шапку, на руки — и не таял.

Весной он снова жил один.

В доме Марфы никто не поселился. Деревня говорила, что место стало «тихое», нехорошее.

Петрович туда не ходил.

Но иногда останавливался у калитки, смотрел на окна, где больше никто не зажигал свет.

Работал он по-прежнему хорошо. Брал натурой. Картошкой, яйцами, салом.

А если кто-то в шутку спрашивал:

— Петрович, а правда, что ты вдова натурой расплатилась?

Он долго молчал, а потом отвечал негромко:

— Расплатилась… Да так, что мне на всю жизнь хватило.

Прошли годы.

Петрович постарел заметно — не столько телом, сколько взглядом. В нем появилась какая-то постоянная усталость, словно он всю жизнь тащил на спине не мешки с кирпичом, а одну и ту же тяжелую мысль.

Дом Марфы так и стоял пустой. Крыша начала проседать, краска на ставнях облупилась, огород зарос полынью и крапивой. Только печная труба еще держалась ровно — Петрович когда-то сложил ее на совесть.

Иногда он приходил туда. Не часто — раз в год, может, два. Становился у калитки, снимал шапку и стоял молча, будто ждал, что вот сейчас скрипнет дверь и она выйдет, все такая же худая, в черном платке, с робкой улыбкой.

Но выходил только ветер.

Однажды осенью в деревню привезли девчонку.

Чужую.

Из города.

Сказали — сирота. Мать умерла, отец неизвестно где. Опеку оформлять некому, а в детдом далеко, да и мест нет. Вот и пристроили временно к тетке, дальней родственнице, да та быстро отказалась:

— Мне самой жрать нечего, еще и эту вешать на шею.

Девчонка была лет девяти, худенькая, как лучинка, с большими темными глазами и упрямо сжатыми губами. Звали ее Аленкой.

Сельсовет собрал сходку:

— Надо решить, кто возьмет.

Люди отводили глаза.

У кого своих пятеро, у кого пьющий муж, у кого дом разваливается.

Петрович сидел на лавке у стены, молчал, ковырял ногтем копоть.

Председатель вздохнул:

— Ну что, никто?

Тишина стояла тяжелая.

А потом Петрович поднялся.

— Я возьму.

Все обернулись.

— Ты, Петрович? Да ты ж один…

— Ну и что. Печь у меня есть. Хлеб будет. Места хватит.

— А справишься?

Он пожал плечами:

— С печами справлялся. С ребенком как-нибудь тоже.

Так Аленка поселилась у него.

Первые недели она почти не разговаривала. Ела тихо, спала, свернувшись клубком, вздрагивала во сне. На Петровича смотрела настороженно, как на большого чужого зверя, который пока не кусает, но кто его знает.

Он не лез.

Готовил щи, варил кашу, чинил ей старые сапоги, поставил у кровати табуретку.

Однажды принес с работы глиняного петушка — выменял у старухи за мешок картошки.

Поставил на стол.

— Это тебе.

Аленка долго смотрела, потом тихо сказала:

— Спасибо.

И впервые улыбнулась — осторожно, как человек, который давно разучился это делать.

С тех пор дом начал оживать.

Появился смех. Следы маленьких сапог у порога. Рисунки углем на заборе: кривые солнца, домики, труба с дымом.

Петрович ловил себя на том, что по вечерам слушает, как она сопит во сне, и ему от этого спокойно.

Однажды Аленка спросила:

— Дядь Петрович… а у тебя жена была?

Он долго молчал.

— Была, — наконец сказал. — Только недолго.

— Она умерла?

— Умерла.

Девочка подумала.

— А меня ты тоже бросишь, когда я вырасту?

Он резко обернулся:

— Ты чего это?

— Ну… все бросают.

Он сел рядом, тяжело опустился на лавку.

— Я не брошу. Пока жив — не брошу.

Она кивнула и прижалась к его боку — не сразу, осторожно, будто проверяя, можно ли.

Он не шевельнулся.

Весной они вместе посадили картошку.

Летом Аленка бегала по лугу, собирала ромашки и приносила ему:

— Это тебе. Чтоб не грустил.

Осенью она пошла в школу.

Учительница потом сказала:

— Девочка хорошая. Тихая, умная. Только грустит часто.

Петрович только кивнул.

А зимой он впервые за много лет зашел во двор Марфы.

Взял с собой Аленку.

Дом совсем покосился.

— А кто тут жил? — спросила девочка.

— Хороший человек, — ответил он.

Он снял шапку.

Постояли.

Потом Аленка вдруг взяла его за руку — крепко.

— Пойдем домой, — сказала. — Там холодно.

Он посмотрел на пустые окна.

И впервые за все эти годы почувствовал, что боль стала тише. Не ушла — нет. Но стала как старая печь: греет не жаром, а ровным, терпеливым теплом.

Домой они шли молча, по скрипучему снегу.

А за их спинами медленно темнел заброшенный дом, и только труба все еще смотрела в небо — прямая, упрямая, сложенная руками человека, который умел чинить не только печи, но и разбитые жизни.