Дом погружался в ночь медленно, будто …

Введение

Дом погружался в ночь медленно, будто неохотно. Старые часы на стене отстукивали секунды глухо и тяжело, словно напоминая каждому, кто находился под этой крышей, о времени, которое уходит и не возвращается. В этом доме давно не смеялись. Смех ушёл вместе с молодостью, с надеждами, с теми простыми человеческими радостями, которые когда-то казались естественными.

Василий лежал на узком диване в проходной комнате и смотрел в потолок. Трещины на побелке складывались в странные фигуры, и он знал их наизусть. Этот потолок был свидетелем его бессонных ночей, его унижения, его молчаливого согласия жить не так, как хотелось, а так, как позволяли обстоятельства.

Он пришёл в эту семью не по любви. Скорее — по усталости. Усталости от одиночества, от вечного ощущения ненужности, от страха остаться за бортом жизни. Его жена была доброй, но слабой. Она слишком рано привыкла подчиняться, слишком рано перестала сопротивляться. А её мать… мать была хозяйкой всего: дома, судеб, мыслей и тишины.

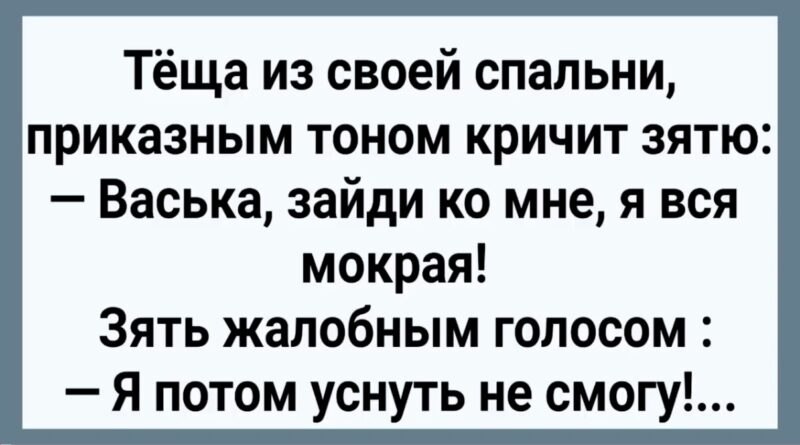

И когда из глубины квартиры раздался резкий, приказной голос, Василий вздрогнул, хотя ожидал этого.

Голос, в котором не было просьбы. Только власть.

Развитие

Она лежала в своей спальне, за закрытой дверью, как королева в старом, обветшалом замке. Комната тёщи всегда пахла лекарствами, тяжёлым парфюмом и сыростью. Этот запах въедался в стены, в одежду, в сознание. Он был символом её присутствия — давящего, неотвратимого.

— Васька, зайди ко мне, — крикнула она, не повышая голоса, но так, что каждое слово резало слух. — Мне плохо. Я вся мокрая.

Василий закрыл глаза. Он понял, о чём речь. Не сразу, не в первый месяц совместной жизни, но со временем он научился понимать интонации, паузы, скрытые смыслы. Это не было чем-то грязным в прямом смысле. Это было хуже — это было унизительно.

Он медленно сел, опустив ноги на холодный пол. Внутри всё сжалось. Не от желания — от отвращения к себе. От понимания, что он снова пойдёт. Снова сделает то, что ненавидит. Потому что не умел иначе. Потому что боялся скандала. Потому что знал: если откажется, завтра ему напомнят, кто он и где его место.

— Я потом уснуть не смогу… — тихо, почти жалобно произнёс он, скорее для себя, чем для неё.

Ответа не последовало. Ему и не нужен был ответ. Молчание за дверью означало приказ.

Он встал. Прошёл по узкому коридору, где обои отставали от стен, словно кожа от старых ран. Каждая его ступень была тяжёлой, будто он шёл не по квартире, а по собственной жизни, где каждый шаг — компромисс, каждое движение — отказ от себя.

Жена спала в соседней комнате. Или делала вид, что спит. Василий давно перестал понимать, знает ли она всё или предпочитает не знать. Иногда ему казалось, что её молчание громче любых слов. Она выбирала безопасность. Выбирала не вмешиваться. Выбирала не видеть.

Он остановился у двери спальни тёщи. Постоял. Внутри поднялась волна стыда. Не такого, который кричит, а такого, который разъедает изнутри медленно и методично. Стыда за слабость. За то, что позволяет собой пользоваться. За то, что не способен сказать «нет».

В этой комнате он чувствовал себя вещью. Инструментом. Средством. Его имя там не имело значения. Там он был просто функцией.

Тёща говорила с ним сухо, отрывисто. Как с подчинённым. Иногда с насмешкой. Иногда с раздражением. Никогда — с уважением. Она не видела в нём человека, и он всё чаще ловил себя на мысли, что сам перестал себя видеть.

Годы шли. Он старел. Спина болела. Сон уходил. Каждую ночь после таких «визитов» он действительно не мог уснуть. Он лежал и смотрел в темноту, слушая, как дышит дом, как скрипят трубы, как в его голове снова и снова прокручивался один и тот же вопрос без слов: как он дошёл до этого.

Иногда ему снилась другая жизнь. Где он живёт отдельно. Где он не боится. Где его уважают. Но утро всегда возвращало его обратно — в эту квартиру, в этот коридор, к этим дверям.

Он пытался уйти. Однажды даже собрал сумку. Но жена плакала. Говорила, что мать не переживёт. Что без него всё рухнет. Что он должен быть сильным. И он снова остался. Потому что его с детства учили быть удобным, а не счастливым.

Тёща старела, но её власть не слабела. Напротив, чем слабее становилось тело, тем жёстче был голос. Она цеплялась за контроль, как за последнюю опору. А Василий был рядом. Всегда рядом. Всегда под рукой.

Он понимал, что эта история не закончится хорошо. Такие истории вообще редко заканчиваются хорошо. В них нет катарсиса, нет громких финалов. Есть только медленное стирание личности, пока от человека не остаётся тень.

Однажды ночью тёща больше не позвала. В квартире было непривычно тихо. Скорая приехала быстро, но уже ничего не могла изменить. Дом наполнился суетой, голосами, запахом лекарств и чужих курток.

Василий стоял у стены и смотрел на всё со стороны, как будто это происходило не с ним. Он не плакал. Не потому, что не чувствовал, а потому что внутри давно было пусто. Всё, что могло болеть, уже отболело.

После похорон жизнь не стала легче. Напротив — тишина оказалась ещё тяжелее. Жена стала чужой. Квартира — тесной. А воспоминания — навязчивыми.

Иногда ночью он всё ещё слышал тот голос. Приказной, сухой. И каждый раз вздрагивал. Но потом приходило осознание: дверь больше не откроется. Никто не позовёт. Никто не прикажет.

Свобода оказалась странной. Не радостной. Не светлой. А горькой и запоздалой. Как лекарство, которое дают слишком поздно.

Он понял, что прожил жизнь, в которой так и не научился защищать себя. И это было самым тяжёлым осознанием из всех. Не злость на других. Не обида. А понимание собственной слабости.

Эта история — не о пороке. Не о скандале. Она о людях, которые годами живут рядом, разрушая друг друга молча. О тех, кто кричит приказами. И о тех, кто отвечает жалобным шёпотом, потому что не знает, как иначе.

И тишина, которая остаётся после, — самая громкая из всех.

После похорон Василий ещё долго не мог привыкнуть к тишине. Она не была спокойной — она давила. Дом, в котором раньше всё решалось криком и приказом, теперь словно вымер. Часы по-прежнему тикали, но их звук больше не перебивался резким голосом из спальни. Иногда ему казалось, что этот голос вот-вот раздастся снова, и он по привычке вздрогнет, встанет, пойдёт по коридору… Но коридор оставался пустым.

Жена ходила по квартире тихо, почти бесшумно. Они почти не разговаривали. Все слова давно были сказаны — или, наоборот, так и не были сказаны никогда. Она избегала его взгляда. В её движениях появилась настороженность, словно вместе с матерью из дома ушла не только власть, но и привычная опора. Теперь им обоим предстояло остаться наедине с тем, что они так долго делали вид, будто не существует.

Василий спал плохо. Просыпался среди ночи от собственного дыхания, от тяжести в груди. Иногда ему снились те же сны — узкий коридор, закрытая дверь, приглушённый свет. Он просыпался с ощущением, что снова должен идти, снова обязан. И только потом приходило осознание: идти больше некуда.

Прошли недели. Потом месяцы. Жизнь медленно возвращалась в привычный ритм, но внутри Василия ничего не восстанавливалось. Он начал замечать, как сильно постарел. Не внешне — внутри. Как будто за эти годы из него вытянули всё, что делало его живым: злость, желание, способность сопротивляться.

Однажды он собрался и сказал жене, что уйдёт. Без крика. Без упрёков. Просто сказал, глядя в пол, будто оправдывался. Она не стала его удерживать. Только кивнула. Возможно, она давно этого ждала. А возможно, ей просто было всё равно. Их брак держался не на любви, а на страхе и привычке, а когда страх исчез — держаться стало не за что.

Он снял маленькую комнату на окраине города. Там было холодно и пусто, но эта пустота была другой — честной. Никто не приказывал. Никто не ждал. Он сам решал, когда ложиться спать и когда вставать. Иногда он сидел на краю кровати и долго смотрел в окно, не зная, что делать с этой неожиданной свободой.

Первые месяцы были самыми тяжёлыми. Свобода не приносила радости, она приносила растерянность. Он не умел жить для себя. Его этому не учили. Его учили терпеть.

Постепенно он начал выходить по вечерам гулять. Просто ходил по улицам, смотрел на чужие окна, на свет в них. Иногда заходил в магазин, покупал дешёвый чай, сидел на кухне и слушал, как закипает вода. Эти мелочи казались ему чем-то новым, почти запретным.

Он часто думал о прожитых годах. Не с ненавистью — с усталой горечью. Он понимал, что никто не заковывал его в цепи. Он сам соглашался. Сам молчал. Сам шаг за шагом отказывался от себя. И это понимание было самым тяжёлым.

Иногда ему хотелось вернуться и всё изменить. Сказать тогда «нет». Не открыть ту дверь. Уйти раньше. Но прошлое не умело слушать. Оно просто существовало, как шрам, который больше не болит, но напоминает о себе при каждом движении.

С годами Василий стал тише. Спокойнее. В нём не появилось счастья, но появилось принятие. Он больше не ждал приказов и не вздрагивал от тишины. Он научился засыпать — медленно, с трудом, но без страха.

Эта история не закончилась победой или торжеством. Она закончилась иначе — тихо. Как заканчиваются жизни людей, которые слишком долго жили не своей волей. Василий не стал другим человеком, но он перестал быть ничьей тенью.

И иногда этого достаточно.