Дорога — странное место для …

Введение

Дорога — странное место для человеческих судеб. В замкнутом пространстве купе исчезают привычные роли, стираются границы между тем, кем человек считается, и тем, кем он является на самом деле. Ночь, стук колёс, тусклый свет лампы — всё это заставляет обнажаться не тела, а души. Иногда достаточно одного неловкого движения, одного молчаливого жеста, чтобы наружу вышло то, что годами пряталось под рясами, правилами, словами молитв и привычкой жить «как положено».

История, случившаяся в одном купе ночного поезда, внешне может показаться простой и даже анекдотичной. Но если всмотреться глубже, за ней проступает трагедия — тихая, человеческая, наполненная стыдом, одиночеством и внутренней борьбой. Это рассказ не о грехе, а о страхе. Не о плотском, а о том, как тяжело человеку всю жизнь не иметь права быть собой.

Развитие

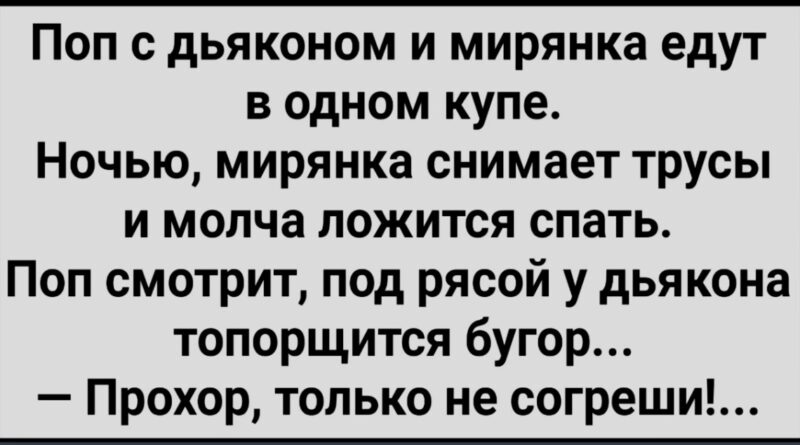

Поезд шёл медленно, будто сам не хотел приближаться к конечной станции. В купе ехали трое: священник, дьякон и мирянка. Они познакомились формально, как это обычно бывает в дороге — короткие кивки, вежливые слова, обмен дежурными фразами о погоде и маршруте. Каждый из них нёс с собой собственный груз мыслей, воспоминаний и сомнений.

Священник был немолод. Его лицо казалось уставшим, словно за годы служения он растратил больше, чем получил. В глазах жила привычная строгость, но за ней угадывалась тоска человека, который слишком часто говорил другим, как нужно жить, и слишком редко спрашивал себя, зачем он живёт именно так.

Дьякон Прохор был моложе. Он сидел ровно, почти неподвижно, словно боялся занять лишнее место в этом мире. С детства его учили: желания — опасны, мысли — греховны, тело — источник соблазна. Он привык подавлять всё, что не вписывалось в дозволенные рамки, и со временем перестал понимать, где заканчивается долг и начинается он сам.

Мирянка ехала молча. Женщина средних лет, в простой одежде, с усталым взглядом. В её жизни не было ни служения, ни обетов. Была работа, был дом, была дорога — и одиночество, к которому она давно привыкла. Для неё это купе было всего лишь очередным промежутком между «до» и «после».

Ночью разговоры стихли. Поезд погрузился в сон, и только колёса продолжали отмерять время. Мирянка, не глядя ни на кого, спокойно сняла одежду, как это делают люди, уставшие и не желающие ни объясняться, ни оправдываться. В её движениях не было вызова, не было намерения — лишь усталость и равнодушие к чужим взглядам.

Для неё это был жест бытовой, почти бессмысленный. Для них — испытание.

Священник лежал, глядя в потолок. Он видел не женщину — он видел годы запретов, проповедей, собственных сомнений. Он знал, что должен чувствовать отвращение или праведный гнев, но чувствовал лишь тревогу. Тревогу за себя и за того, кто лежал рядом.

Прохор не двигался. Его тело предало его быстрее, чем мысли. Он почувствовал стыд, такой острый, что захотелось исчезнуть, раствориться в темноте. Он не выбирал этого, не звал, не желал — но годы подавления сделали своё дело. То, что не имело выхода, рвалось наружу.

Священник понял всё без слов. В этом понимании не было осуждения — только страх. Он тихо, почти шёпотом произнёс имя дьякона и попросил его не согрешить. В этих словах было больше отчаяния, чем наставления. Он просил не только за Прохора — он просил за них обоих.

Ночь тянулась бесконечно. Никто не спал. Каждый остался наедине с собой. Мирянка отвернулась к стене, думая о своём — о доме, в котором её никто не ждёт, о жизни, где ей давно не задают вопросов. Она не знала и не хотела знать, какую бурю вызвал её простой жест.

Прохор лежал, сжимая руки, молясь не Богу — тишине. Он впервые ясно понял, насколько он одинок. Не потому, что рядом нет женщины, а потому, что рядом нет никого, с кем можно было бы быть честным.

Священник чувствовал, как рушится его уверенность. Он вдруг осознал, что все его слова о грехе и праведности не дают ответа на главный вопрос: что делать с живым человеком, который страдает здесь и сейчас?

Утром поезд остановился. Купе наполнилось светом, неловкостью и молчанием. Они вышли, не прощаясь. Каждый пошёл своей дорогой, унося с собой эту ночь, как тяжёлый камень.

Заключение

Эта история не о скандале и не о соблазне. Она о том, как хрупок человек внутри тех ролей, которые ему навязывает общество, вера, традиции. О том, как легко смеяться над внешней стороной и как трудно увидеть внутреннюю боль.

В одном купе столкнулись три одиночества. Ни одно из них не было услышано. Ни одно не было принято. И именно в этом — настоящая трагедия. Не в том, что кто-то почувствовал запретное, а в том, что никто не имел права сказать вслух, что ему тяжело.

Иногда самый большой грех — это не желание, а молчание. И поезд, уносящий людей в разные стороны, лишь подчёркивает, как редко в жизни нам удаётся ехать вместе достаточно долго, чтобы по-настоящему понять друг друга.

Утро не принесло облегчения.

Свет, пробившийся сквозь грязное окно купе, был серым и равнодушным. Поезд замедлялся, скрипя металлом, словно сам устал от ночи, которую вёз в себе. Мирянка первой поднялась. Она оделась так же молча, как и раздевалась накануне. Ни одного взгляда в сторону попа или дьякона — не из гордости, а из привычки не ждать понимания.

Для неё всё уже закончилось.

Она вышла на перрон, растворилась в потоке людей, и больше никто из них её не увидел. Она унесла с собой только усталость и ещё одно воспоминание, которое со временем поблекнет, станет просто эпизодом дороги.

Поп и Прохор остались.

Они шли рядом по вокзалу, но между ними словно пролегла невидимая стена. Поп чувствовал тяжесть в груди — не от греха, не от соблазна, а от осознания собственной беспомощности. За долгие годы служения он привык давать ответы. Теперь же он понимал, что ответы иногда калечат сильнее, чем молчание.

Прохор шёл, опустив голову. Каждое движение давалось ему с усилием, будто за ночь он постарел на несколько лет. Он не чувствовал облегчения от того, что всё закончилось. Напротив — внутри было пусто и холодно. То, что он так долго загонял вглубь себя, дало о себе знать, и теперь он не знал, как жить дальше, не ненавидя самого себя.

Они дошли до выхода с вокзала. Поп остановился.

— Прохор… — начал он и замолчал.

Слова, которые он произносил всю жизнь, вдруг показались фальшивыми. «Молись», «терпи», «это испытание» — всё это звучало слишком легко и слишком жестоко одновременно.

— Я больше не могу, — тихо сказал Прохор, не поднимая глаз. — Я стараюсь. Правда стараюсь. Но мне больно.

Эти слова повисли между ними, тяжёлые, как признание, за которое нет отпущения.

Поп медленно кивнул. В этот момент он понял: если сейчас он скажет хоть одно правильное, выученное слово — он потеряет Прохора навсегда.

— Я не знаю, что тебе ответить, — наконец произнёс он. — И это… моя вина тоже.

Они простояли так несколько минут. Потом разошлись в разные стороны.

Прохор больше не вернулся в прежнюю жизнь. Он не сделал громких шагов, не произнёс обвинительных речей. Он просто ушёл — сначала в тишину, потом в обычную работу, подальше от алтаря и строгих взглядов. Вера не покинула его полностью, но перестала быть клеткой. Он учился жить с собой — медленно, больно, честно.

Поп продолжил служение. Для прихожан он остался тем же — строгим, сдержанным, правильным. Но внутри него что-то надломилось. Он стал чаще молчать, чаще смотреть на людей не сверху вниз, а словно изнутри их боли. Иногда, зажигая свечи, он вспоминал ту ночь в купе и понимал: самое страшное испытание — это не соблазн, а одиночество, которое прикрывают словами о грехе.

Иногда ему снился поезд. Тёмное купе. Стук колёс. И трое людей, каждый из которых desperately хотел, чтобы его просто поняли.

Жизнь пошла дальше. Без громких развязок, без наказаний и оправданий. Просто с тишиной, в которой каждому пришлось остаться наедине с собой.

И, возможно, именно в этой тишине и была вся правда — горькая, человеческая, слишком тяжёлая для шутки, из которой когда-то всё начиналось.