Поезд шёл медленно, тяжело переваливаясь через стыки рельсов,

Введение

Поезд шёл медленно, тяжело переваливаясь через стыки рельсов, будто и сам устал от бесконечной дороги. За окном тянулись поля, припорошённые серым снегом, редкие деревни с покосившимися заборами и одинокими фонарями, что догорали в утренней мгле. В вагоне было тепло, душно, пахло чаем из гранёных стаканов, дорожными котлетами в фольге и чем-то ещё — старой тканью, человеческой усталостью, долгой жизнью.

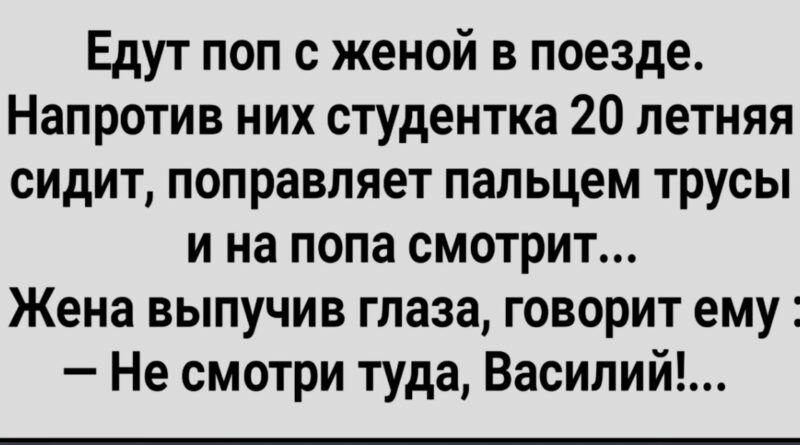

Отец Василий сидел у окна, сложив руки на коленях. Чёрная ряса казалась здесь чужой, слишком торжественной для поезда с облупленной краской и скрипучими полками. Его жена, матушка Анна, устроилась рядом, прижав к себе сумку с пирожками и тёплым платком. Они ехали в другой город — к больному родственнику, к делам, которые всегда случаются не вовремя, когда кажется, что сил уже нет.

Напротив них сидела девушка лет двадцати. Худенькая, в короткой куртке и наушниках, она то смотрела в телефон, то в окно, то просто в пустоту. В её лице было что-то тревожное, усталое, словно она не спала несколько ночей. Иногда она неловко ёрзала на месте, поправляла одежду, словно ей было неудобно в собственном теле, в этом мире, в этом вагоне.

Матушка Анна заметила её раньше мужа. Женский взгляд быстрее улавливает чужую боль и чужую опасность. Она видела, как девушка время от времени поднимала глаза — не дерзко, не вызывающе, а будто ища подтверждение, что её вообще кто-то замечает. И каждый раз её взгляд на секунду задерживался на лице священника.

— Не смотри туда, Василий… — тихо сказала Анна, не поворачивая головы.

Отец Василий вздрогнул, будто его поймали на чём-то постыдном, хотя он ещё ничего не сделал. Он опустил глаза, уставился в свои широкие ладони, покрытые мелкими трещинами от холода и работы. Сердце вдруг забилось чаще — не от желания, а от стыда за то, что внутри вообще может что-то шевельнуться.

Поезд шёл дальше, а вместе с ним — их прошлое, их молчание и их невысказанные боли.

Развитие

Они прожили вместе тридцать два года.

Тридцать два года маленького дома при церкви, вечных прихожан, чужих исповедей, детских болезней, похорон, свадеб и бесконечных забот. Анна рано поседела, рано привыкла быть «матушкой», женщиной без права на слабость. Василий рано научился говорить правильные слова, даже когда в душе была пустота.

Любовь между ними когда-то была — робкая, светлая, почти детская. Он тогда только закончил семинарию, стеснялся даже взять её за руку. Она смеялась громко, пекла пироги с вишней и мечтала о большом саде. Им казалось, что вера спасёт их от всего — от бедности, от усталости, от одиночества.

Но годы шли.

Сначала умер их первенец — прожил всего три дня. Потом второй ребёнок родился слабым, часто болел, требовал денег на лекарства, которых не было. Василий молился ночами, стоя на коленях у кроватки, но молитвы не всегда работают так, как ждёшь. Мальчик выжил, вырос, уехал и теперь звонил раз в месяц, коротко и неловко.

Анна перестала смеяться громко. Василий перестал рассказывать, как прошёл его день. Их разговоры стали состоять из хозяйственных мелочей и церковных дел. Они не ссорились — у них просто закончились слова.

И вот теперь, в этом вагоне, напротив сидела молодость. Не нарядная, не радостная — просто молодость, с её живым телом, с её неустроенностью, с её молчаливым криком: «Посмотрите на меня. Я ещё есть».

Девушка сняла наушники и потерла виски, будто у неё болела голова. Под глазами лежали тени. На запястье — тонкий шрам, почти незаметный, если не приглядываться. Василий увидел его случайно — и внутри что-то сжалось.

Он вспомнил исповедь одной школьницы несколько лет назад. Та тоже сидела, глядя в пол, и тихо говорила, что не чувствует себя нужной никому. Что дома скандалы, в школе травля, а внутри — пустота. Тогда он долго подбирал слова, говорил о любви Божьей, о терпении, о свете в конце тоннеля. Девочка кивала, благодарила. Через месяц её похоронили.

С тех пор он боялся чужих молодых глаз.

Девушка напротив снова подняла взгляд. В нём не было кокетства — только усталый вызов миру, который всё время что-то требует, но ничего не даёт взамен. Она неловко поправила одежду, словно пытаясь спрятаться, стать меньше, незаметнее.

Анна видела, как муж напрягся. Видела, как он изо всех сил старается смотреть только в окно. И ей вдруг стало его бесконечно жаль.

Она знала его слабости лучше, чем кто бы то ни было. Знала, как он переживает каждую чужую беду, как потом не спит ночами, как чувствует вину за то, что не смог спасти всех. Знала, как он боится собственных мыслей, если они хоть на шаг отходят от образа «правильного батюшки».

— Ты устал, Василий, — тихо сказала она, будто продолжая старый разговор. — Ты просто устал.

Он кивнул, не поднимая глаз.

Поезд качнуло. Где-то в конце вагона заплакал ребёнок. Проводница громко смеялась с каким-то мужчиной у тамбура. Жизнь шла своим чередом — грубая, шумная, равнодушная к их внутренним бурям.

Через час девушка встала и вышла в коридор. Возвращалась она долго. Анна начала беспокоиться сама не зная почему. Василий тоже почувствовал тревогу — ту самую, пастырскую, тяжёлую, когда сердце подсказывает: рядом чья-то беда.

Когда девушка вернулась, её глаза были красными. Она села, уставилась в окно и больше не смотрела ни на кого. Плечи её мелко дрожали.

Анна не выдержала. Она достала из сумки платок и, перегнувшись через столик, тихо протянула его.

— Возьмите, пожалуйста.

Девушка растерянно посмотрела на неё, потом на платок, потом снова на её лицо — доброе, уставшее, морщинистое.

— Спасибо… — прошептала она.

И в этом шёпоте было столько детской беззащитности, что у Василия защемило в груди.

Они не стали расспрашивать. Не читали нотаций. Не говорили о грехе и спасении. Просто сидели рядом, в одном вагоне, разделяя дорогу и молчание.

Иногда самое большое милосердие — это не слова, а присутствие.

Через некоторое время девушка задремала, прислонившись к холодному стеклу. По её щеке медленно скатилась слеза. Анна осторожно поправила ей воротник куртки, как когда-то поправляла одеяло своему сыну.

Василий смотрел на это и чувствовал, как внутри поднимается тихая, тяжёлая молитва — без слов, без формул. Просто просьба: «Пожалуйста, пусть она доживёт. Пусть у неё будет хоть кто-то. Пусть она не останется одна в этом огромном, холодном мире».

И в этот момент он понял, что смотрел на неё не как мужчина на женщину, а как человек на пропасть, в которую кто-то может сорваться.

А Анна, глядя на мужа, вдруг ясно осознала, что всё ещё любит его — не за сан, не за правильность, а за это бесконечное, болезненное сострадание, которое не даёт ему жить спокойно.

Заключение

Когда поезд прибыл на станцию, было уже темно. Снег падал крупными хлопьями, фонари размывались в жёлтых кругах света. Пассажиры суетились, вытаскивали сумки, прощались, торопились в свои жизни.

Девушка вышла одной из первых. На платформе она обернулась, нашла глазами Анну и Василия и чуть заметно кивнула. Не улыбнулась — сил, видимо, не было. Но в этом кивке было что-то важное, будто она уносила с собой крошечный огонёк тепла, случайно полученный в дороге.

Анна перекрестила её вслед — просто, по-матерински.

Они с Василием шли по перрону медленно, осторожно ступая по скользкому снегу. Он нёс тяжёлую сумку, она держала его под руку. Вокруг шумел вокзал, гудели поезда, кричали таксисты. Мир оставался таким же большим и равнодушным.

— Прости меня, — вдруг тихо сказал Василий.

Анна остановилась.

— За что?

Он долго подбирал слова, но так и не нашёл правильных.

— За всё… За то, что я иногда смотрю не туда. Думаю не так. Чувствую лишнее.

Анна вздохнула и крепче сжала его руку.

— Ты живой, Василий. И я живая. В этом нет греха. Грех — когда сердце становится камнем.

Они пошли дальше, маленькие фигуры среди снега и света. Их жизнь не стала легче. Болезни, заботы, одиночество старости — всё это ждало впереди. Но в тот вечер между ними появилось что-то давно забытое — тихая близость двух людей, которые слишком много пережили вместе, чтобы окончательно потерять друг друга.

А где-то в другом конце города молодая девушка шла по заснеженной улице и, сама не понимая почему, сжимала в кармане чужой платок. И, может быть, впервые за долгое время ей казалось, что мир не совсем пустой. Что в нём всё ещё можно встретить взгляд без осуждения и руку без требования.

Иногда спасение выглядит именно так — как короткая дорога в общем вагоне, как молчаливое сочувствие, как старый платок, протянутый через столик.

И этого оказывается достаточно, чтобы чья-то ночь стала чуть менее тёмной.